নজরুলের “নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান” যদি বদলে যেত “সজীব করিব কবরস্থান”! আরবি হরফে বাংলা লিখে পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণহীন কবর রচনা করতে চেয়েছিল ঠিক এভাবে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পাকিস্তান তৈরির পেছনে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহর যুক্তিতে সায় দিলেও, পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা কখনই তাদের বাঙালি জাতিসত্তা এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চার আকাঙ্ক্ষা কখনোই ত্যাগ করেনি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য এটাই একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙালিরা যখন তাদের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, এবং কৃষ্টি চর্চায় মগ্ন, ঠিক সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা এক অন্য রকম পরিকল্পনা আঁটছিল! বাঙালির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তাদের একটি একক পাকিস্তানি পরিচয়ে গড়ে তোলার পরিকল্পনা! কিন্তু কেন?

বাংলা সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

পাকিস্তান বাংলা সংস্কৃতির ধ্বংসের জন্য প্রথমে বাংলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা এবং উর্দুকে মুসলিমদের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করে। এভাবে তারা সাংস্কৃতিক ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে একটি ভিনদেশি ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

উর্দু বনাম বাংলা

‘উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা’- এই ঘোষণা আমাদের আপন সংস্কৃতি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র স্পষ্ট করে দিল। প্রিয় বাংলা ভাষা আর বাঙালি ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের দিকে চোখ পড়ল তখন ভালো করে।

বাঙালি সত্তাকে সম্পূর্ণ নিধন করে, আপন ভাষা ভুলে, তবেই হওয়া যাবে খাঁটি পাকিস্তানি- এ কেমন কথা! ফলে মুসলমান আর বাঙালিতে বা পাকিস্তানি আর বাঙালিতে বিরোধের কিছুমাত্র কারণ না থাকলেও, পাকিস্তানি আর বাঙালিতে বেধে গেল দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। কয়েকটি বিষয় ঘিরে বাঙালি মানস পরস্পর সন্নিহিত হলো। প্রথমটি হলো ভাষা।

আরবি হরফে বাংলা

১৯৪৮ সালের পর ভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো থেকে বিলুপ্ত করা। তার সাথে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে আরবি লিপিতে রূপান্তর করার এক অবাস্তব প্রস্তাব আনে।

আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব

১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচিতে ‘নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন’ এ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার দাবি ছিল, বাংলা ভাষাকে আরবি লিপিতে রূপান্তর করলে এটি ইসলামি চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এই প্রস্তাব ছিল বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত করার সুস্পষ্ট চক্রান্ত।

শুধু শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানই নয়, পাকিস্তানি শাসকরা এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য নানা উদ্যোগ নেয়। শিক্ষা, প্রশাসন, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। তাদের যুক্তি ছিল, আরবি লিপি ব্যবহার করলে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরি হবে।

পাকিস্তান আমলে এসে আরবি হরফ প্রবর্তনের পক্ষে একদিকে ছিল ধর্মীয় আবেগ, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সংহতির যুক্তি। বলা হচ্ছিল, উর্দু ছাড়া পশতু, সিন্ধি, পাঞ্জাবি ভাষায় আরবি হরফ যেহেতু ব্যবহৃত হচ্ছে, এখন বাংলায় এই হরফের প্রবর্তন করলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি দৃঢ় হবে। তবে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, এসব কথার আড়ালে ধর্মীয় আবেগের চেয়ে রাজনৈতিক কারসাজিই ছিল বেশি।

পাকিস্তানের ভাষা নীতি

“আমি খুব স্পষ্ট করেই আপনাদের বলছি যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, এবং অন্য কোন ভাষা নয়। কেউ যদি আপনাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে সে আসলে পাকিস্তানের শত্রু।”

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রথম এই ভাষণটি দেন। তিনি এখানে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হবে উর্দু। কয়েকদিন পর মি. জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের সামনে আরো একটি ভাষণ দিলেন। সেখানেও তিনি একই কথা বললেন।

বাংলা নেই- সবকিছুতেই উর্দু আর ইংরেজি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেখা যায় দেশটির সরকারি কাজকর্মে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। নতুন দেশের ডাকটিকিট, মুদ্রা, মানি-অর্ডার ফর্ম, থেকে শুরু করে ট্রেনের টিকেট, পোস্টকার্ড সবই ছিল উর্দু ও ইংরেজি ভাষায়। এর ফলে বাংলা ভাষা, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মূল ভাষা, পুরোপুরিভাবে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।

এছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত উর্দুভাষী সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বাঙালি কর্মকর্তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের অভিযোগ উঠতে শুরু করে। ঠিক একই রকম আচরণের শিকার হতে হয় পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদেরও। সেখানে তাদের কাজের পরিবেশ হয়ে পড়ে অত্যন্ত বৈষম্যমূলক।

রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ

বাঙালি ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে কাব্য ও গানের যে প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ সে প্রভাব সৃষ্টিতে অন্যতম প্রধান ভূমিকা রেখেছেন। সে সময়ে প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক চেতনার শিক্ষিত মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন বাঙালিত্বের প্রতীক। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সংসদে দাঁড়িয়ে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রসংগীত আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়।’

তবে, রবীন্দ্রচর্চার ওপর সে সময়ই যে প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এমনটা নয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রবীন্দ্রচর্চায় নিষেধ আরোপ করা হচ্ছিল। যেসব অনুষ্ঠানে রবিঠাকুরের গান-কবিতা থাকত, সেখানে পাকিস্তানি দোসররা ভাঙচুরও চালাত নানা সময়ে।

পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতির মধ্যে বহু অমিল ছিল, যা বাঙালিদের মধ্যে সংস্কৃতি রক্ষার গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী সংস্কৃতির নামে মৌলবাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো গঠন করা হয়, যার মূল কাজ ছিল বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো।

সরকার লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে টানতে গাড়ি, বাড়ি, অর্থ উপহার এবং বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ দেওয়ার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একইসঙ্গে, সরকারের নীতির সমর্থনে লেখালেখি করার জন্য তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হতো।

১৯৬৭ সালে, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এবং আইয়ুব খানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন সরকারি প্রচারমাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যকর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেন। এর পরিবর্তে, নজরুল ইসলামের কবিতা প্রচারে জোর দেওয়া হয়, যদিও সেসব কবিতার অনেক শব্দ উর্দুতে রূপান্তরিত করে নতুন করে প্রকাশ করা হয়।

এর পাশাপাশি, দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক-সামাজিক নির্যাতন বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে মনস্তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে তোলে। এর ফলস্বরূপ, বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রতিরোধ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রগতিশীল সমাজ তাদের লেখনী, বক্তৃতা, এবং রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন নেতৃত্ব দেয়।

গণ আজাদী লীগ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রথম সংগঠিত প্রচেষ্টা ছিল “গণ আজাদী লীগ”। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ-ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটনের রোয়েদাদ ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পর মুসলিম লীগের বামপন্থী কিছু সদস্য মিলে জুলাই মাসে “গণ আজাদী লীগ” গঠন করেন।

তারা “আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ” নামে একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। এ ম্যানিফেস্টো প্রকাশের লক্ষ্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করা এবং পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। তারা জনগণের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য কাজ শুরু করেন।

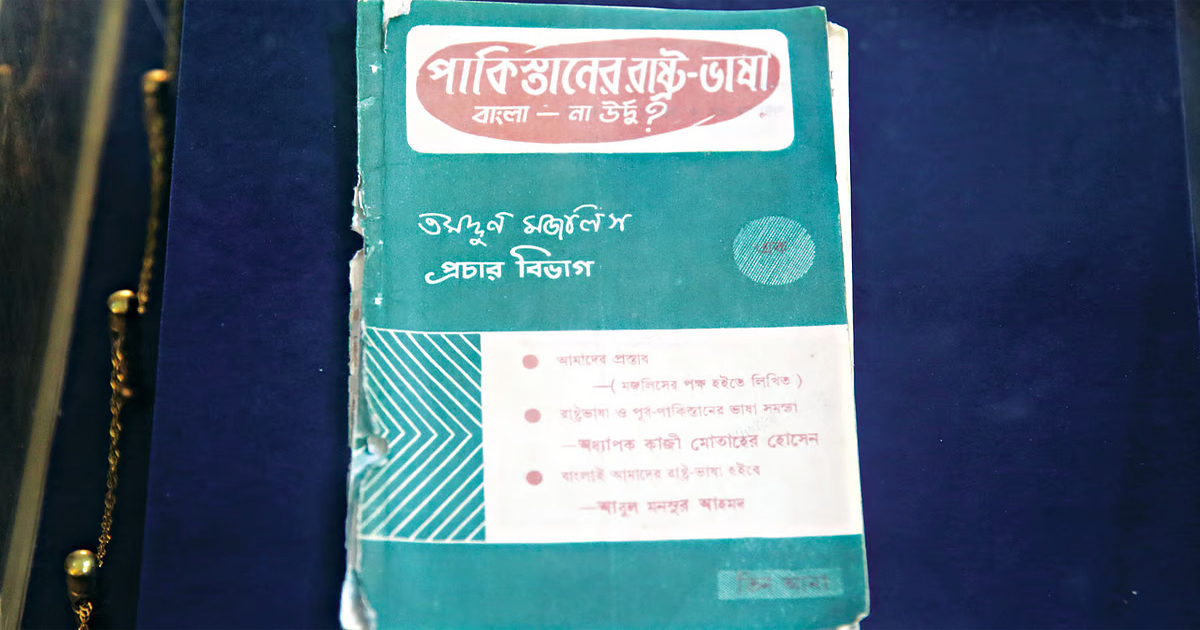

তমদ্দুন মজলিস

ভাষা আন্দোলনের শুরুর দিকে তমদ্দুন মজলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, নিবন্ধ প্রকাশসহ নানা কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় তাদের পত্রিকা ‘সাপ্তাহিক সৈনিক’। এদিকে ভাষার প্রশ্নে যখন পূর্ব বাংলায় উত্তেজনা তখন পত্রিকাটি একটি সংখ্যা প্রকাশ করে, যা ভাষার প্রশ্নে বিশেষ ইতিবাচক মনোভাব-জনমত তৈরি করে।

তাছাড়া, ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শিরোনামে তমদ্দুন মজলিস একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এটি ছিল রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রথম প্রকাশিত প্রস্তাবনা। যেখানে বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করার দাবী করা হয়।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এটি ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন, যা পূর্ববাংলার মানুষের ভাষার অধিকারের দাবিকে সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

পাকিস্তানের জনগণকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে মুসলিম লীগ সরকার সাংস্কৃতিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এসব উদ্যোগের বিরোধিতা করতে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ছাত্রসমাজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা একদিকে লেখনীর মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো অবস্থান নেন, অন্যদিকে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-সমাবেশের মাধ্যমে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তোলেন।

মুসলিম ছাত্রলীগ

মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ভাষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাঙালির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন, এবং সর্বোপরি স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা সরব হলেও ছাত্রসমাজ তখনও রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল। তবে, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ নতুন প্রাণ ফিরে পায় এবং সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

তৎকালীন মুসলিম ছাত্রলীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে “মুসলিম” শব্দটি নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৯ সালে সংগঠনের নাম থেকে “মুসলিম” শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলেও ভাষা আন্দোলনের তীব্র কার্যক্রমের কারণে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এই সংগঠন পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যায়।

ভাষা আন্দোলনের পুনর্জাগরণ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নতুন করে জোরালো হয়ে ওঠে প্রধানত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ২৭ জানুয়ারির ভাষণের কারণে।

পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু”।

এই বক্তব্যে বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

২৯ জানুয়ারি, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রতিবাদ সভা আয়োজন করে এবং ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। সেদিন ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দেয়।

৩১ জানুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরিতে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। তারা আরবি লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানায় এবং পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিকে সমর্থন দেয়।

৪ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সমাবেশ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায় এবং আরবি লিপির প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এরপর তারা একটি বিশাল মিছিল বের করে।

২০ ফেব্রুয়ারি, সরকার সভা, মিছিল ও সমাবেশ এক মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে এবং ১৪৪ ধারা জারি করে। তবে, ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সভা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়। সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক মুসলিম হলে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি, এই আন্দোলন বাঙালির ভাষার অধিকারের জন্য একটি ঐতিহাসিক মোড় নেয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকারের জন্য সংগ্রাম ছিল না। এটি ছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক চেতনার পুনর্জাগরণ। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে বাঙালির এই সংগ্রাম এক অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় গড়ে তোলে।

ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির সংস্কৃতির ভিত্তি মজবুত করার পাশাপাশি সারা বিশ্বের মাতৃভাষার সুরক্ষার চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে।অমর একুশে এখন ভাষা, সংস্কৃতি, এবং জাতীয়তাবাদের চেতনার মূর্ত প্রতীক।

ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের ভিত্তি হিসেবে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পতনের বীজ রোপিত হয়। এই আন্দোলন শুধু ভাষার অধিকারের জন্য ছিল না। বাঙালির জাতীয় চেতনার ভিত্তি গড়ে তোলে এই আন্দোলন। ’৬২ সালের সামরিক শাসন ও শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বশেষ ’৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা আরও গভীর করে।

একমাত্র বাঙালিত্বের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি জাতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং ঐতিহ্য স্বাধীনভাবে পালন করার সুযোগ পায় এবং তাদের স্বকীয়তাকে আরও দৃঢ় করে।

সূত্র

- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE_%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%A8

- https://www.bonikbarta.com/editorial/vlqZoB7G6uJDjta6

- https://www.bbc.com/bengali/news-55803132

- https://liberationwarbangladesh.org/?p=9394

- https://www.bbc.com/bengali/news-55650600

- https://www.ittefaq.com.bd/489334/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87

- https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/Jahaan/29091216