কোনো স্বাধীনতার বীজই একদিনে বপন হয় না, বরং তা বহু বছরের শোষণ, বঞ্চনা এবং প্রতিরোধের ফসল।

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সম্মিলিত প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, যা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। প্রায় তিন দশক ধরে চলা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে অনেকেই বাংলার স্বাধীনতার প্রথম ডাক হিসেবে অভিহিত করে থাকেন।

তবে বিস্ময়করভাবে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনমানসে এই বিদ্রোহের পরিচিতি ও গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কম। প্রশ্ন জাগে, কেন বাংলার এই প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়? কেন এটি সিপাহী বিদ্রোহ বা পরবর্তীকালের মুক্তিযুদ্ধগুলোর মতো একইরকম পরিচিতি লাভ করেনি?

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ফকিরদের সংগ্রাম: এক বিস্মৃত অধ্যায়

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানি তাদের শোষণমূলক রাজস্ব নীতি এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জনগণের জীবনে চরম দুর্দশা নিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতেই মূলত ফকির ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে এক গণবিদ্রোহের সূচনা হয়।

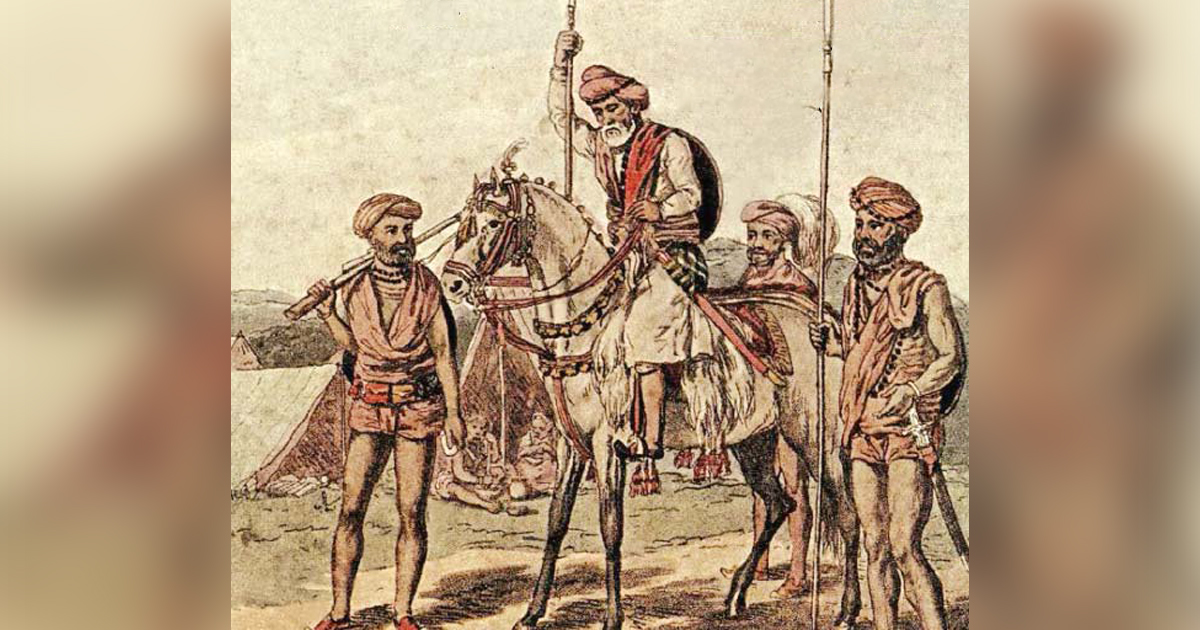

ফকির বিদ্রোহ বলতে সাধারণত সুফি মতাদর্শের অনুসারী মুসলিম দরবেশদের আন্দোলনকে বোঝানো হয়, আর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল হিন্দু যোগী ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ। তবে বাস্তবে এই দুই সম্প্রদায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, যা ছিল বাংলার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটানো।

১৭৬৫ সালের দিকে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি বা রাজস্ব সংগ্রহ শুরু করে। ফলে কোম্পানির চোখে ফকির-সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ অবৈধ হয়ে পড়ে। তাই তারা জনসাধারণের নিকট থেকে কোম্পানি কর্তৃক অননুমোদিত অর্থ আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। অন্যদিকে ফকির সন্ন্যাসীদের অবাধ চলাচলের উপরেও কোম্পানির নজরদারি বাড়ানো হয়। কোম্পানি কর্তৃক নতুন ভূমি আইনের ফলে ফকির-সন্ন্যাসীরা আর যেখানে-সেখানে নিজেদের বসতি গড়তে পারছিলেন না। এর ফলে ফকির-সন্ন্যাসীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। ফলে তারা কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে।

ছোট ছোট বিদ্রোহ থেকে বিভিন্ন জায়গার ফকির সন্ন্যাসীরা একত্রিত হতে থাকে এবং বিদ্রোহ পূর্ণরূপ ধারণ করতে থাকে। বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় কোম্পানির বিভিন্ন কুঠি, জমিদারদের কাচারি ও কোম্পানি শাসকদের আবাসস্থল। বিদ্রোহে সাধারণত লাঠি, বর্শা, বল্লম, আগুন নিক্ষেপণ বারুদ ও বিভিন্ন হাতে তৈরি অস্ত্র ব্যবহৃত হতো।

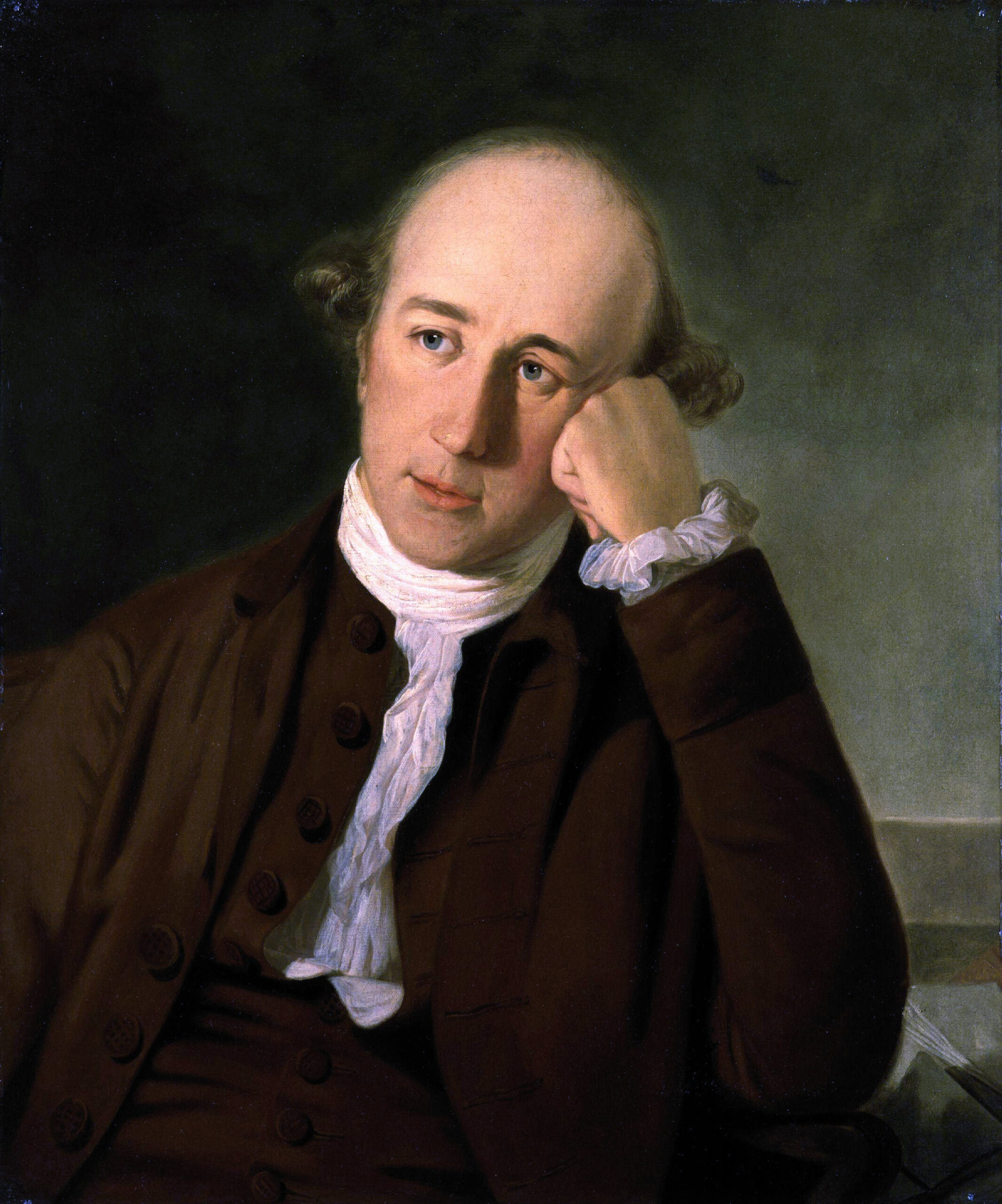

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের ভার তুলে দেয়া হয়। হেস্টিংস তখন কঠিন সব নীতি নির্ধারণ করতে থাকেন। যেকোনো বিদ্রোহ বা অনৈতিক কর্মকান্ড কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এছাড়াও ফকির বা সন্ন্যাসীদের কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই ধরনের দমন নীতির কারণে ফকির-সন্ন্যাসীসহ সাধারণ মানুষেরা আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আন্দোলন আরো বেশি জোরালো হতে থাকে।

ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহে নেতৃত্ব

ফকির বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন মজনু শাহ। তিনি ছিলেন একজন সুফি সাধক এবং একজন অসাধারণ সংগঠক ও যোদ্ধা। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিররা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাছারি এবং কোম্পানির সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাতো। তারা গ্রামীণ জনগণের কাছ থেকে সমর্থন ও রসদ সংগ্রহ করতো এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে ব্রিটিশদের নাজেহাল করে তুলতো। মজনু শাহের মৃত্যুর পর চিরাগ আলী শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, নুরুলদীন, করিম শাহ, পরাগল শাহ প্রমুখ এই বিদ্রোহের হাল ধরেন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী। ভবানী পাঠক ছিলেন একজন সন্ন্যাসী নেতা, যিনি তার অনুসারীদের নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বহু আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন। দেবী চৌধুরানী ছিলেন এক অসাধারণ নারী যোদ্ধা, যিনি ভবানী পাঠকের যোগ্য সহযোদ্ধা হিসেবে ব্রিটিশদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ মূলত এই আন্দোলনের উপর ভিত্তি করেই রচিত, যদিও তাতে কিছু ঐতিহাসিক বিচ্যুতি রয়েছে।

অর্থনৈতিক শোষণ: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চ রাজস্ব দাবি, ইজারাদারি প্রথা এবং ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক নীতি বাংলার কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর (১৭৭০) পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত: ব্রিটিশরা ফকির ও সন্ন্যাসীদের অবাধ তীর্থযাত্রা এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করেছিল, যা তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছিল।

সামাজিক অবক্ষয়: ব্রিটিশদের আগমনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরেছিল, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল।

স্থানীয় ক্ষমতা হারানো: জমিদার ও স্থানীয় শাসকদের ক্ষমতা হারানোর ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতাও বিদ্রোহের একটি কারণ ছিল।

ফকির ও সন্ন্যাসীরা শুধুমাত্র যুদ্ধই করেননি, তারা সমান্তরাল শাসন কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন কিছু এলাকায়। তারা গরীবদের সহায়তা করতেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মানুষকে সংগঠিত করতেন।

ফকির বিদ্রোহ ও পাঠ্যবইয়ের অবহেলা: ইতিহাসের বিকৃতি নাকি অজানা?

ফকির বিদ্রোহকে ইতিহাসে গুরুত্ব দেওয়া হয় না কেন? এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে:

সংগঠিত কাঠামোর অভাব: যদিও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী ছিল, তবে এটি একটি কেন্দ্রীয়, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। এটি ছিল মূলত বিচ্ছিন্ন কিছু গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি গণআন্দোলন। ব্রিটিশদের আধুনিক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি: উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যে সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেগুলোর নেতৃত্ব ছিল মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে। ফকির বিদ্রোহের সময় এই শ্রেণির উদ্ভব হয়নি। ফলে, বিদ্রোহের ধারণাগত ভিত্তি বা ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার মতো কোনও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ছিল না।

ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি: ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের শাসনকে বৈধ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তারা এই বিদ্রোহকে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী দস্যু বা ধর্মীয় উন্মাদদের কার্যকলাপ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা এই বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্রকে খাটো করে দেখায়।

পরবর্তী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব: ১৯শ এবং ২০শ শতকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো গড়ে ওঠে, সেগুলোর প্রাবল্য ও ব্যাপকতা এতটাই বেশি ছিল যে, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মতো পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলো প্রায়শই চাপা পড়ে যায়। বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এতটাই গুরুত্ব পায় যে, ফকির বিদ্রোহের মতো প্রাথমিক প্রতিরোধের উপর তুলনামূলকভাবে কম আলোকপাত করা হয়।

তথ্যসূত্রের অভাব: ফকির বিদ্রোহ নিয়ে বিশদ তথ্যসূত্র এবং গবেষণার অভাব রয়েছে। বিদ্রোহীরা নিজেরা কোনো বিস্তারিত লিখিত দলিল রেখে যাননি। ফলে ঐতিহাসিকদের পক্ষে এই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা কঠিন হয়ে পড়ে।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন: ব্রিটিশরা ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতি অবলম্বন করেছিল। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে পরবর্তীতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করা সহজ হয়।

ইতিহাস বইয়ে ফকির বিদ্রোহের স্থান

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উল্লেখ থাকলেও, এর গুরুত্ব বা গভীরতা সেভাবে প্রতিফলিত হয় না। এটি প্রায়শই একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ বা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যা এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে তুলে ধরতে ব্যর্থ।

উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহে ফকিরদের অবদানকে প্রায়শই খাটো করে দেখা হয়। অথবা খাটো করে দেখা না হলেও খুব একটা গুরুত্ব দিয়েও দেখা হয় না। যেনো একটা সময়ে ঘটে যাওয়া একটা ইতিহাস মাত্র। এর কোনো গুরুত্ব নাই অর্থবহতা নাই। কবে, কোথায়, কারা করেছিলো এটাতেই সীমাবদ্ধ বইয়ের পাতা; রয়েছে যথেষ্ট গবেষণারও অভাব।

উপনিবেশবিরোধী বিদ্রোহে ফকিরদের কেন মুক্তিযুদ্ধের মতো পরিচিত নয়?

ফকির বিদ্রোহ কেন মুক্তিযুদ্ধের মতো পরিচিত নয়? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দুটি আন্দোলনের প্রকৃতি, সময়কাল এবং ফলাফলের ভিন্নতায়।

প্রকৃতি ও লক্ষ্য: ফকির বিদ্রোহ ছিল মূলত একটি আর্থ-সামাজিক ও সীমিত অর্থে রাজনৈতিক প্রতিরোধ। এর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শোষণ থেকে মুক্তি, তবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সুনির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদী লক্ষ্য তখনও বিকশিত হয়নি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

জাতীয়তাবাদের ধারণা: ফকির বিদ্রোহের সময় ‘জাতি’ বা ‘রাষ্ট্র’র আধুনিক ধারণা আজকের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্মীয় পরিচয় বা আঞ্চলিক আনুগত্য ছিল বেশি প্রবল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল সর্বব্যাপী।

যোগাযোগ ও গণমাধ্যম: আধুনিক গণমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ফকির বিদ্রোহের খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে জনগণের মধ্যে এর প্রভাব বা পরিচিতি সীমিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং পরবর্তীতে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গণজাগরণে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

নেতৃত্ব ও জনসম্পৃক্ততা: মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে, যার ফলে এটি একটি সুসংগঠিত এবং ব্যাপক জনসম্পৃক্ত আন্দোলন ছিল। ফকির বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল মূলত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে, যাদের জনসম্পৃক্ততা গ্রামীণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল।

সফলতা ও ব্যর্থতা: ফকির বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের দ্বারা দমন করা হয়। এটি একটি চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছাতে পারেনি, যা এর পরিচিতিকে আরও কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যা এর স্মৃতিকে চিরন্তন করে রেখেছে।

তবে, এর অর্থ এই নয় যে ফকির বিদ্রোহের গুরুত্ব কম। বরং, এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। এটিই প্রথমবার দেখিয়েছিল যে, সাধারণ মানুষও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এটিই পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

বাংলার ইতিহাসে ফকির বিদ্রোহের গুরুত্ব

ফকির বিদ্রোহকে শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা একটি বড় ধরনের ভুল। বাংলার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অপরিসী।

এটি ছিল বাংলার বুকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র প্রতিরোধ। এবং এই বিদ্রোহ শুরুও হয়েছিলো ব্রিটিশ শাসনের শুরু হবার কিছু দিনের মধ্যেই। যা সাহসিকতার এক অনন্য উদাহরণ।

এই আন্দোলকে গণমানুষের আন্দোলন বললেও ভুল হবে না। এই বিদ্রোহে কৃষক, কারিগর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, যা একে একটি গণআন্দোলনের রূপ দিয়েছিল।

ফকির ও সন্ন্যাসীদের একযোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যদিও আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারণা তখনো বিকশিত হয়নি তবুও এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রকার প্রোটো-জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া মানুষেরা

ইতিহাসে আপনারা কোথাও এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে যারা ছিলেন সেই মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, দেবী জয়দূর্গা চৌধুরাণী, দলিব খাঁ, মুসা শাহ, চেরাগ আলি, শোভান আলি, বীর জয়রাম, সাধক কৃপানাথ, মোহন গিরি, কৃষক নেতা নুরুলউদ্দিন, দয়ারাম শীল এদের সেভাবে পাবেন না। এঁরা অত্যাচারী ব্রিটিশ কোম্পানি, জমিদার বা পুতুল নবাবদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন জীবন ভোর। কেউই নিজের নামে নতুন কোনও জমিদারি বা তাদের বংশধরদের সুবিধার্থে কিছু করে যাননি। ফকির আর সন্ন্যাসী নেতাদের অধিকাংশের তো কোনো উত্তরাধিকারীও পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি। তারা কখনও সংঘবদ্ধভাবে আবার কখনও বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের জন্যে, মানুষের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই চালিয়ে গেছেন। কখনও জিতেছেন আবার কখনও হেরেছেন। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান না ছাড়ার মূল্য চুকিয়েছেন প্রাণ দিয়ে। এরা কেউই বড় রাজা বা নবাবও ছিলেন না। তাই এই লড়াইকে রাজ্য রক্ষার লড়াইও বলা যায় না। তাই হয়তো ইতিহাসের পাতায় বছরের পর বছর উপেক্ষিত থেকে গেছে এই বিদ্রোহ।

ফকির বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এটি কেবলমাত্র কিছু দস্যু বা ধর্মীয় উন্মাদদের কার্যকলাপ ছিল না, বরং ছিল শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের আত্মরক্ষার সংগ্রাম, স্বাধীনতার প্রথম আহ্বান। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এই বিদ্রোহকে আরও গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা প্রয়োজন, এর সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বাংলার আদি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধকারীদের আত্মত্যাগ ও সাহসকে সম্মান জানাতে শিখবে। বাংলার এই বিস্মৃত বীরদের সঠিক স্থান ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র

- https://archive.roar.media/bangla/main/history/outset-and-the-consequence-of-fakir-sonnyasi-revolt

- https://www.kalerkantho.com/print-edition/education/2018/10/22/694416

- https://abhikhhep.com/2024/07/14/fire_dekha/

- https://gazipurkontho.com.bd/archives/29254

- https://www.itihasadda.in/sannuasi-rebellion-of-bengal-part-ii/