একটা সাম্রাজ্য; যার ক্ষমতা আর কৌশল এতটাই অসাধারণ যে, ইতিহাসের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হয়েছিল তার কারণে। ভাবুন তো, এমন এক জয়যাত্রা, যা শুধু ভূখণ্ড দখল করেই থেমে থাকেনি, পুরো সভ্যতার গতি-প্রকৃতিই বদলে দিয়েছিল!

ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু গল্প আছে, যা শুনলে মনে হয় রূপকথার থেকেও রোমাঞ্চকর। ইরানের পশ্চিম জয়যাত্রা তেমনই এক গল্প। সময়টা এমন, যখন এক সাম্রাজ্য তার কৌশল, নেতৃত্ব আর অপরাজেয় সাহসের জোরে পশ্চিম এশিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

এ জয় ছিল এক সভ্যতার ওপর আরেক সভ্যতার গভীর ছাপ ফেলার গল্প। কীভাবে তাদের পরিকল্পনা আর সাহসিকতা একের পর এক বাধা পেরিয়ে দুনিয়ার মানচিত্র বদলে দিয়েছিল। এই কাহিনি আজও আমাদের বিস্মিত করে। এটি শুধু এক সাম্রাজ্যের নয়, মানব ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায়।

চলুন, একে একে খুলে দেখি ইতিহাসের পাতা।

ইরানের ইতিহাসের পেছনের গল্প

ইরান, নামটি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় অমর। হাজার বছরের প্রাচীন এই দেশটি বর্তমান সময়ের বিতর্কিত দেশগুলোর মধ্যে একটি। এর বাইরে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, এবং কৌশলগত অবস্থানের জন্যও ইরান অনন্য। পারস্য সভ্যতার উত্থান এখান থেকেই শুরু।

ইরানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানেও সুস্পষ্ট। এটি ছিল প্রাচীনকালের সিল্ক রোডের কেন্দ্রবিন্দু। ইরান পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন করেছিল। ইরানের মাটিতে জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য বিজ্ঞানী, কবি, এবং দার্শনিক, যাঁরা পশ্চিমা জগতের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এমনকি ইসলামি স্বর্ণযুগের সময়েও ইরান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্যতম প্রাণকেন্দ্র।

পশ্চিমের প্রতি ইরানের আগ্রহের সূচনা

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের আমলেই শুরু হয়েছিল পশ্চিমের সাথে ইরানের যোগাযোগ। আলেকজান্ডার এর বিজয়াভিযানের পর ইরান ও গ্রিক সভ্যতার মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হয়। পরবর্তীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিকাশের সময় ইরান পশ্চিমের সাথে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়। মধ্যযুগে ইরানিরা গ্রীক দর্শন, গণিত, এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইরানের কবি ফেরদৌসি ও ওমর খৈয়ামের রচনাগুলোও পশ্চিমা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান: এক সূর্যের জন্ম

পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে, সাইরাস দ্য গ্রেটের নেতৃত্বে। সাইরাস ছিলেন পারস্যের প্রথম মহান শাসক যিনি আধুনিক ইরানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে শাসন করতেন। তার নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়।

প্রাথমিক বিজয়

মেসোপটেমিয়া জয়

পারস্য সাম্রাজ্যের প্রাথমিক সাফল্য ছিলো মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন এবং এশিয়া মাইনরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করা। ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন। সাইরাস প্রথমে মিডিয়ান (Median) সাম্রাজ্য দখল করেন। এরা পার্সিয়ানদের উত্তর-পশ্চিমের প্রতিবেশী ছিল।

লিডিয়ান ও ব্যাবিলন জয়

এরপর তিনি লিডিয়ান (Lydian) সাম্রাজ্য জয় করেন। এই অঞ্চল বর্তমান তুরস্কের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। তাঁর অন্যতম সাফল্য ছিল ব্যাবিলন (Babylon) দখল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে, সাইরাসের নেতৃত্বে পার্সিয়ান বাহিনী ব্যাবিলন দখল করে এবং সেখানকার বন্দীদের মুক্তি দেয়। এই বিজয়ের ফলে ইরান প্রথমবারের মতো পশ্চিম এশিয়ায় একটি সুসংগঠিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ব্যর্থ গ্রিস অভিযান

তবে পশ্চিমে গ্রিসের বিরুদ্ধে অভিযানগুলো ইরানের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে ম্যারাথন যুদ্ধ (Battle of Marathon) এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে থার্মোপিলাই যুদ্ধ (Battle of Thermopylae) পার্সিয়ানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও এই যুদ্ধে পার্সিয়ানরা পুরোপুরি সফল হয়নি। তবুও তাদের সামরিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব গ্রিস থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাইরাস সিলিন্ডারঃ মানবাধিকার সনদ

ব্যাবিলনের পতনের পর সাইরাসের “সাইরাস সিলিন্ডার” মানবাধিকার সনদ হিসেবে পরিচিতি পায়। এটি বিশ্বে প্রথম লিখিত নীতিমালা, যা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিলো। সাইরাসের শাসন কৌশল ছিল উদার। তিনি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও ঐক্য স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি প্রতিটি সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই কারণে সাইরাসকে একজন মানবিক শাসক হিসেবেও ইতিহাসে পরিচিত।

দারিয়ুস দ্য গ্রেটের শাসন

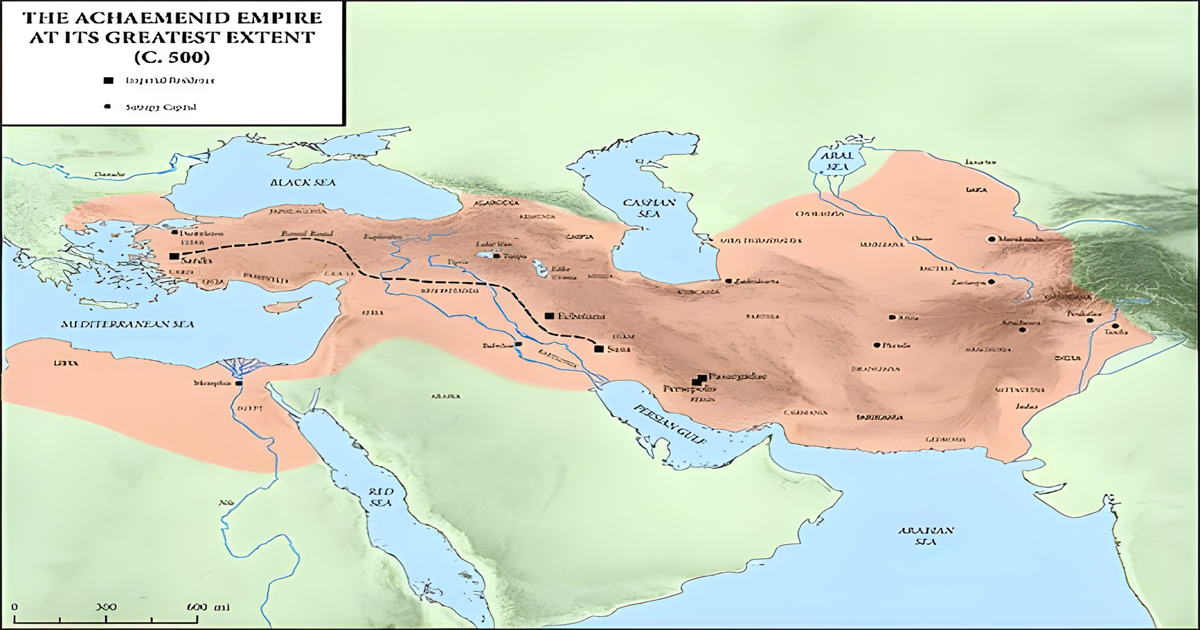

সাইরাসের পরে আসেন দারিয়ুস (Darius the Great)। দারিয়ুসের সময়, পার্সিয়ান সাম্রাজ্য পূর্বে ভারত থেকে পশ্চিমে গ্রিস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটান এবং ইরানকে ২০টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রতিটি প্রদেশকে বলা হতো এক একটি স্যাট্রাপি (Satrapy)। প্রতিটি স্যাট্রাপি একজন গভর্নরের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো।

পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম জয়ের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল গ্রিক শহর-রাজ্যগুলো। দারিয়ুস দ্য গ্রেটের নেতৃত্বে পারস্যরা খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে গ্রিস আক্রমণ করে। মারাথনের যুদ্ধ এই সংঘর্ষের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যদিও গ্রিকরা এই যুদ্ধে জয়ী হয়, এই পরাজয় অবশ্য ছিল পারস্যের বৃহত্তর পরিকল্পনার একটি অংশ।

দারিয়ুসের শাসনের সময় “রয়্যাল রোড” নামে পরিচিত এই রাজপথটি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে সহজতর করে। এছাড়াও, তিনি একটি কার্যকর ডাক ব্যবস্থা চালু করেন এবং মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সংগঠিত করেন। তার এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম পারস্য সাম্রাজ্যের ভিতকে আরও শক্তিশালী করে।

জেরক্সিস দ্য গ্রেটের শাসন

জেরক্সিস দ্য গ্রেটের আমলে পারস্যরা নতুন করে গ্রিক ভূখণ্ড আক্রমণ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে থার্মোপিলাই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে স্পার্টার রাজা লিওনিডাস এবং তার ৩০০ জন স্পার্টান যোদ্ধা, পারস্য বাহিনীর বিপরীতে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধে পারস্যরা বিজয়ী হয় তবে তাদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বিশাল। থার্মোপিলাই যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে “300” নামক চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। এই সিনেমা স্পার্টার যোদ্ধাদের বীরত্ব এবং পারস্য বাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের নাটকীয় চিত্র তুলে ধরেছে।

একই বছর ‘সালামিসের নৌযুদ্ধে’ গ্রিকরা পারস্য নৌবহরকে ধ্বংস করে দেয়। এরপরে, খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৯ সালে প্লাটাইয়ার যুদ্ধে গ্রিকরা আবারও পারস্যদের পরাজিত করে। এই সংঘর্ষগুলো সামরিকভাবে পারস্য সাম্রাজ্যের জন্য একটি বড় ধাক্কা হলেও, তাদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমা দুনিয়ায় অব্যাহত থাকে।

আলেকজান্ডারের আগমন: এক সাম্রাজ্যের পতন

ইতিহাসে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের নাম এক অমর অধ্যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৪ সালে তিনি পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। প্রাচীন বিশ্বের প্রথম সুসংগঠিত সাম্রাজ্যগুলোর একটি পার্সিয়ান সাম্রাজ্য, যা আচেমেনিড সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত।

সাইরাস দ্য গ্রেটের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি আধুনিক ইরান, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া এবং মিশর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। তবে দারিয়ুস তৃতীয়ের শাসনামলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও প্রশাসনিক দুর্বলতা এর ভিত্তি নড়বড়ে করে তোলে।

আলেকজান্ডারের অভিযান

মেসিডোনিয়ার তরুণ রাজা আলেকজান্ডারের পারস্য সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বড় যুদ্ধ হল ইসুসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি তৃতীয় দারিয়ুস এর বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। এটি পার্সিয়ানদের জন্য ছিল এক বড় আঘাত।

পরবর্তীতে চূড়ান্ত যুদ্ধটি হয় গউগামেলার প্রান্তরে। এই যুদ্ধে আলেকজান্ডার তাঁর কৌশল এবং সাহসিকতার মাধ্যমে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। তৃতীয় দারিয়ুস পালিয়ে যান। পরবর্তীতে তিনি নিজ সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন। এর মাধ্যমে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং আলেকজান্ডার ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

আলেকজান্ডারের পতনের পর ইরানের অবস্থা

আলেকজান্ডারের অকাল মৃত্যুর পর তার বিশাল সাম্রাজ্য তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই তিনটি অংশ হল মেসিডোনিয়া, মিশর এবং এশিয়া।

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্যের পতনের পর ইরান বড় ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। সেলেউকিড সাম্রাজ্যের শাসনের অধীনে ইরানে গ্রিক সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। এই সময়কে হেলেনিস্টিক যুগ নামে পরিচিত। সেই যুগে গ্রিক ভাষা, স্থাপত্য এবং শিল্পের প্রভাব ইরানের ঐতিহ্যের সাথে মিশে যায়। তবে স্থানীয় পার্সিয়ানরা ধীরে ধীরে তাদের পরিচয় পুনরুদ্ধার করতে শুরু করে।

খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ সালে পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। এই সাম্রাজ্য পার্সিয়ান ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করে এবং ইরানের স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পার্থিয়ানরা সেলেউকিডদের হটিয়ে ইরানে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্যই পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করেছিল।

বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব: সিল্ক রোডের ভূমিকা

সিল্ক রোড ছিল ইরানের পশ্চিম জয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই বাণিজ্য পথের মাধ্যমে ইরানি পণ্য যেমন- কার্পেট, মশলা এবং সিল্ক ইউরোপে পৌঁছে যায়। এছাড়াও সিল্ক রোড ছিল এক সাংস্কৃতিক সেতু। ইরানি চিন্তাধারা, শিল্পকলা এবং সংগীতও এই পথের মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, পারস্যের চিত্রকলার সূক্ষ্মতা এবং কার্পেট বুননের কৌশল ইউরোপীয় শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে ইরানি কারুকার্য এবং স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। গথিক স্থাপত্যের অনেক উপাদান পারস্যের ডিজাইনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি রেনেসাঁ যুগেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইরানি কবি হাফিজ এবং রুমি ইউরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শনের উপর একটি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন।

বাণিজ্যের পাশাপাশি, ইরানি ঔষধ এবং গণিতশাস্ত্রও পশ্চিমে পৌঁছায়। উদাহরণস্বরূপ, আল-রাজি এবং ইবনে সিনা এর চিকিৎসা-গ্রন্থগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়েছে।

ইসলামের আগমন এবং নতুন দিগন্ত

ইরানের ইতিহাসে ইসলামের আগমন একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। এটি কেবল তাদের নিজস্ব সভ্যতার গতিপথ বদলে দেয়নি, বরং, পশ্চিমের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের নতুন দিক উন্মোচন করেছিল।

ইরানের পশ্চিম জয়ের ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের বিস্তারের সময় ইরান ইসলামী সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে ইরানি পণ্ডিতরা বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ইবনে সিনার “ক্যানন অফ মেডিসিন” এবং আল-খোয়ারিজমির ‘অ্যালজেব্রা’ মতো কাজগুলো ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামের স্বর্ণযুগে ইরানের জ্ঞানচর্চা এবং সাংস্কৃতিক উদ্ভাবন পশ্চিমা দুনিয়ার অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রগতির পথপ্রদর্শক হয়।

ইরানের পশ্চিম জয়ের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

ইরানের পশ্চিম জয় ছিল এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক দর্শন এবং চিন্তাধারা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।উদাহরণস্বরূপ, দারিয়ুস দ্য গ্রেটের শাসনামলে প্রচলিত আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধারণা আজও বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের মধ্যে সুসংগত সমন্বয় ছিল।

তাছাড়া, পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের উন্নত রাস্তা এবং ডাক ব্যবস্থার মডেল রোমান সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য সভ্যতায় গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও পার্সিয়ানদের দক্ষতা পরবর্তী যুগে বিশ্বজুড়ে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এভাবে, ইরানের পশ্চিম জয় এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়।

ইতিহাসের পথে হাঁটতে গিয়ে আমরা একের পর এক অধ্যায় উন্মোচন করি। কিন্তু কিছু গল্প আমাদের থমকে যেতে বাধ্য করে। ইরানের পশ্চিম জয়ের গল্প এক অনন্য মহাকাব্য। ইরান যখন পশ্চিম জয় আজও মানবসভ্যতাকে প্রভাবিত করে চলেছে। এই কাহিনি আমাদের শিখিয়ে যায় যে, শুধুমাত্র শক্তি দিয়ে নয়, বরং কৌশল, ন্যায়পরায়ণতা এবং সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও একটি জাতি তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে।