প্রবাদ পাওয়া যায়, “জ্ঞান তিন চিজের উপর অবতীর্ণ হয়েছে—ফিরিঙ্গীর মগজ, চীনাদের হাত আর আরবদের জীভ”। ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে আরবরা তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা আত্মপ্রকাশ করেছে ভাষার ভিতর দিয়ে ।

আরব। আরব নাম শুনলেই মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যপূর্ণ একটি দেশের চিত্র মাথায় আসে। কিন্তু কেমন ছিলো এই আরব ইসলাম আগমনের পূর্বে?

আরবে ইসলাম আগমনের পূর্বের সময়কে “আইয়ামে জাহিলিয়া” বলা হয়েছে। “আইয়ামে জাহেলিয়া” (أيام الجاهلية) শব্দটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় “অজ্ঞতার যুগ” বা “অন্ধকার যুগ”। ইসলামপূর্ব আরবের এই সময়কালকে এই নাম দেওয়া হয়েছে কারণ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সময়ে সমাজে অজ্ঞতা, নৈতিক বিচ্যুতি এবং ধর্মীয় বিভ্রান্তি বিদ্যমান ছিল এবং এর চরম পর্যায় উপনীত হয়েছিল।

বিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক গীবন (Gibbon) আরবজাতির তৎকালীন বর্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন –

“এই আদিম এবং ভোগবাদী বর্বর সমাজ, যেখানে আইন-কানুন, ভাষা জ্ঞানের লেশ মাত্র নেই—তাদের অন্যান্য ইতরগোত্রীয় প্রাণীদের থেকে আলাদা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।”

জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো

আরব সংলগ্ন এলাকার দুই বড় পরাশক্তি, বরং, তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি ছিল রোম সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য। আরবের কোন কোন জাতি বা গোত্র তাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধার্থে, এ দুই পরাশক্তির কারো কারো সাথে মিত্রতা করতো।

আরবের অধিবাসীদের মধ্যে বড় এক অংশ ছিল বনি ইসমাইল বা ইসমাইলের বংশোদ্ভুত গোষ্ঠী। তারা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম এলাকা থেকে এসে বসতি স্থাপনকারী। আর অনেক গোষ্ঠী ছিল যারা দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমের ইয়েমেনি বংশোদ্ভুত। অপরপক্ষে বেদুইন বলে যারা পরিচিত তারা ছিল মরুবাসী যাযাবর, অর্থাৎ, স্থায়ী ঠিকানাহীন ও ভ্রাম্যমান।

জাহেলিয়া যুগের আরব সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো ছিল গোত্রভিত্তিক। সেখানে কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা বা রাজতন্ত্র ছিল না। প্রতিটি জাতিসত্তা ও গোত্র ছিল স্বতন্ত্র এবং তাদের নিজস্ব আইন-কানুন, নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা ছিল। কেননা তখন কোন প্রতিষ্ঠিত আইন ছিল না।

এই সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল শক্তিশালী গোত্র-নেতাদের হাতে। এই শাসন ব্যবস্থার চরিত্র ছিল পরম্পরাভিত্তিক, প্রথাগত এবং ঐতিহ্যনির্ভর। সাধারণত বংশের প্রধানরা হতেন গোত্রের প্রধান। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এই গোত্র, নানা উপগোত্রে ভাগ হতো।

যেমন মক্কা এলাকায় প্রায় সকলেই ছিল বনু আব্দে মনাফ, অর্থাৎ, আব্দে মুনাফ এর গোত্রভুক্ত ও বংশধর। তার পুত্রদের নামে পরবর্তীতে বনু হাশিম, বনু আব্দে শামস প্রভৃতি উপগোত্র তৈরি হয়। এরা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও আবার সময়ের সময়ে বৃহত্তর আত্মীয়তার সূত্রে একতাবদ্ধ হত।

এভাবে গোত্র ও উপগোত্রের নামকরণ সেই গোত্রের একজন বিশিষ্ট পূর্বপুরুষের নাম অনুসারে করা হতো। মূলত তার বংশধরদের নিয়েই সেই গোত্র গঠিত ছিল। অনেকগুলো ছোট ছোট পরিবার মিলে তৈরি হতো উপগোত্র এবং উপগোত্রগুলর মধ্যে কাজ করতো সামাজিক মর্যাদা ও সম্পদ নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা।

কিন্তু কোন বিপদে বা কোন অপরাধে এক গোত্রের সদস্যের সাথে অন্য গোত্রের সদস্য জড়িত হলে, তবে, নিজ গোত্রের সদস্য সবাই এক হয়ে যেত নিজের গোত্রের সদস্যকে বাঁচানোর জন্য। এ সময় প্রায়ই দেখা যেত শক্তিশালী গোত্র অপরাধী হওয়া সত্বেও শাস্তি থেকে বেঁচে যাচ্ছে।

ইসলামপূর্ব আরবের জীবন জীবিকা

ইসলাম পূর্ববর্তী আরবদের জীবন-যাপন ছিল বেশ কঠিন। তাদের জীবনযাত্রা মূলত গবাদি পশু-পালন, বাণিজ্য, কৃষি এবং বিভিন্ন ঐতিহ্যগত কাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা স্বতন্ত্র গোত্রভিত্তিক সমাজে বসবাস করত এবং তাঁদের জীবন-জীবিকাও ছিল গোত্রভিত্তিতে ভিন্ন।

বাণিজ্য

আরবদের মূল জীবিকা আসতো বাণিজ্য থেকে। তারা বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল এবং তাদের বাণিজ্য দেশের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ করে সিরিয়া, মিশর, পারস্য ও ইথিওপিয়া পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যের বিস্তৃতি ছিল।

মক্কা এবং মদিনা ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। মক্কা ছিল বাণিজ্যিক পথের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেখানে ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসত এবং ব্যবসা করত। মক্কা ইসলাম আগমনের পূর্বেও একটি পবিত্র ধর্মীয়কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সে সময় কাবায় বিভিন্ন মূর্তির পূজা করা হতো। তাই মক্কা একাধারে ধর্মীয় ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

পশুপালন

আরব সমাজের একটি বড় অংশ জীবিকার জন্য গবাদি পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষ করে উট, ছাগল, মেষ, গরু ইত্যাদি পালন ছিল সাধারণ বিষয়। উট ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রাণীরা যাতায়াত এবং খাদ্যের যোগান দিতো।

উটের কেবল অর্থনৈতিক গুরুত্বই ছিল না, বরং, এটি সামাজিক মর্যাদার প্রতীকও ছিল। বেদুইনরা জীবিকার জন্য প্রায় পুরোপুরি ছাগল, ভেড়া, উট ও ঘোড়া পালন এবং এদের দুধ, পনির, পশম প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

কৃষি ও খাদ্য

আরবদের মধ্যে জীবিকা হিসেবে কৃষি ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ভৌগলিক কারণে আরব কৃষি অনুপোযোগী, তবে কিছু অঞ্চলে কৃষিকাজ করা হতো। বিশেষ করে মদিনা ও অন্য কিছু অঞ্চলে কৃষিকাজ বেশি প্রচলিত ছিল। সেখানে খেজুর, মটরশুঁটি, গম, সবজি ইত্যাদি উৎপাদিত হতো। তবে মরুর তাপমাত্রা ও বৃষ্টির অভাবের কারণে কৃষিকাজ ছিল বেশ সীমিত।

ইসলামপূর্ব সময়ে আরবরা খাদ্যের জন্য প্রধানত বাণিজ্য এবং পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এছাড়াও তারা বিভিন্ন খাদ্যপণ্য আমদানি করত; প্রধানত ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, এবং মিশরের মতো প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে।

আরবরা খেজুর, দুধ, মাংস এবং বিভিন্ন প্রকার শুকনো খাবার খেত। উৎসবের সময় বিশাল ভোজের আয়োজন করার প্রচলন ছিল। আরবরা অতিথিপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা অতিথিদের খাবার পরিবেশন এবং তাদের সম্মান জানানোকে একটি সামাজিক দায়িত্ব মনে করত।

শিকার

বিশেষ করে মরুভূমির অঞ্চলে শিকার ছিল একটি সাধারণ বিষয়! জীবনযাত্রার অংশ… মরুভূমির মতো পরিবেশে তখন শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করা নিতান্তই সাধারণ বিষয়। বেশিরভাগ সময় শিকার করা হতো বন্যপ্রাণী, পাখি বা বিভিন্ন ছোট প্রাণী।

নৌযান ও মৎস্য

কিছু আরব জনগণ, বিশেষ করে তীরে বসবাসকারী সম্প্রদায় নৌযান চালনা এবং মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। কারণ, অধিকাংশ আরবরা মরুভূমিতে বসবাস করত এবং তাদের জীবিকা মৎস্য থেকে নয়, বরং, স্থলভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে অর্জিত হতো।

সামরিক জীবন

আরবদের মধ্যে যুদ্ধ এবং সম্মুখ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত সাধারণ। প্রতিটি গোত্রের নেতা বা শাসকরা তাদের গোত্রের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। গোত্রভিত্তিক সমাজে সম্মান রক্ষা করতে যুদ্ধ ছিল অপরিহার্য একটি বিষয়।

কারুশিল্প

আরবরা কারুশিল্পের প্রতি বেশ আগ্রহী ছিল। তাঁরা বিভিন্ন ধরণের রুপা, তামা, চামড়া ও কাঠের কাজ এবং কাপড় তৈরির কাজ করত। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাঁরা এসব সামগ্রী বিক্রি করত।

পোশাক

মরুভূমির প্রতিকূল পরিবেশের কারণে আরবদের পোশাকে প্রাধান্য পেয়েছিল হালকা এবং আরামদায়ক কাপড়।

পুরুষরা সাধারণত লম্বা আলখাল্লা এবং মাথায় পাগড়ি, মহিলারা তাদের সৌন্দর্য এবং সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পোশাক পরিধান করত। নারীরা সাধারণত উল,পশম বা সুতির ঢিলেঢালা লম্বা পোশাক পরত।

সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পেতে নারীরা মাথায় স্কার্ফ বা কাপড় (খিমার) ব্যবহার করত। মরুভূমিতে ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেতে মুখ ঢাকার জন্যও কাপড় ব্যবহার করত। সামাজিক অবস্থান ও সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য পোশাকের সাথে বিভিন্ন গহনা ও অলংকার পরার প্রচলন ছিল।

ধনী পরিবারের নারীরা সিল্ক এবং মূল্যবান কাপড়ের রঙিন এবং সজ্জিত কাপড় পরত। দাসীরা খুব সাদামাটা এবং কম দামি কাপড় পরত। কখনো কখনো অসম্পূর্ণ বা মানহীন পোশাক পরে থাকতেও দেখা যেত।

আরবে ইসলাম-পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিবেশঃ কাবা ঘরে প্রতিমা

তৎকালীন আরবে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল। মূলত ইহুদীরা ছিল একেশ্বরবাদী। খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব বা ঐশী ধর্মগ্রন্থের অনুসারী হলেও সাধারণভাবে ত্রিত্ববাদী হয়ে পড়েছিল।

তবে আরবে ইহুদি বা খ্রিস্টান এর চেয়েও পৌত্তলিক ছিল বেশি। বহু ঈশ্বরবাদী এই ধর্মচর্চায় মূলত প্রতিমা পূজা করা হতো। কোন কোন বেদুইন গোত্রে আত্মা বা পশুর উপাসনার প্রমাণও পাওয়া যায়। মক্কা এলাকায় হোবল ছিল বড় দেবতা, আর দেবীদের মধ্যে লাত, মানাত ও উযযা উল্লেখযোগ্য ছিল। কাবা ঘরে এদের প্রতিমা স্থাপন করে উপাসনা করা হতো। কথিত আছে যে, বছরের প্রতিটি দিনের জন্য একটি করে প্রতিমা ছিল।

অন্যান্য ধর্মীয় জাতিসত্তার মধ্যে কিছু ছিল যাদের উৎপত্তি ইরানে অর্থাৎ পারস্য সাম্রাজ্যে। এর মধ্যে যরাথুস্ট্রিয় ধর্ম উল্লেখযোগ্য। এরা অগ্নি পূজারী হলেও এদের মধ্যে ঈশ্বর, নবী, ঐশী ধর্মগ্রন্থ, ফেরেশতা প্রভৃতি উপাদানের ধারণা ছিল।

আরেক ধরনের ধর্মীয় জাতি ছিল সাবিয়ান, যারা মূলত সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মহাজাগতিক বস্তুর উপাসক ছিল।

পবিত্র ধর্মীয় কেন্দ্র : কাবা শরীফ

ইসলাম পূর্ব আরবেও কাবা ঘরের ধর্মীয় গুরুত্ব ছিল। কাবার কারণে মক্কায় সারা বছরই ওমরার ন্যায় তীর্থযাত্রা হতো। আবার বছরে একবার হজ্জ্বের মত বার্ষিক হজ্জ্ব ও তাওয়াফের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীদের বড় আকারে যাত্রা, তখনও হতো। তাদের সমাদর-আপ্যায়ন করার জন্য কাবার দায়িত্বে নিয়োজিত গোত্র ও অন্যান্যরা সবসময় সচেষ্ট থাকতো। এটিকে অনেক সম্মানজনক কাজ মনে করা হতো।

হজ্জ্বের কোন কোন রীতি, যেমন তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ বা দৌড়ানো তখনও প্রচলিত ছিল। জমজম কুয়া, আরাফাত ও মিনার পবিত্রতা স্বীকৃত ছিল। তীর্থযাত্রীদের সেবা যত্ন একটি সম্মানজনক বিষয় বলে গণ্য করা হতো।

এভাবে মক্কা একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে তখনও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এ ছাড়াও এটি ছিল তাদের বার্ষিক বাণিজ্য মেলা। তার মানে বুঝাই যাচ্ছে এক উৎসব মুখর পরিবেশ গড়ে উঠতো।

বাণিজ্য কাফেলার যাত্রা পথে তারা মক্কায় কাবা ঘরে তীর্থ হিসেবে অবস্থান করতো। আবার বার্ষিক হজ্জ্ব আরব জাতির জন্য ছিলো এক মিলন মেলা এবং বাণিজ্যিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

আরব পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক চর্চা ও ঐতিহ্য

যদিও এই সময়ে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে সমাজে দুর্বলতা ছিল। তবে তাদের সাহিত্য, সংগীত, এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ছিলো একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক।

ফিলিপ কে. হিট্রি তাঁর “আরব জাতির ইতিহাস” বইয়ে লিখেছেন, আরবরা খাঁটি সিমাইট, অর্থাৎ, কোন বড় আর্ট এর জন্মদান বা বিকাশ সাধন করে নাই। তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা ভাষার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রীকরা তাদের মূর্তি ও ভাস্কর্যের গর্ব করত; কিন্তু, আরবরা তাদের গীতি কবিতায় এবং ইহুদীরা তাদের ধর্ম সঙ্গীতে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করত তার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে রকমে উন্নততর।

সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতাকে ইসলামপূর্ব আরবের সংস্কৃতির মেরুদণ্ড মনে করা হয়। আরবিতে প্রবাদ আছে,

“মানুষের বাগ্মীতার মধ্যেই তার সৌন্দর্য।” পদ্য বা গদ্যের মাধ্যমে শক্তিমান ভাষায়, সুন্দর ভাবে নিজ কথা বলতে পারাকে আরব বগ্মিতা বলে।

এমনকি পরবর্তী যুগে এই প্রবাদ পাওয়া যায়, “জ্ঞান তিন চিজের উপর অবতীর্ণ হয়েছেঃ ফিরিঙ্গীর মগজ, চীনাদের হাত আর আরবদের জীভ”।

আইয়ামে জাহিলিয়ার যুগে পূর্ণ মানুষ হতে তিনটি মৌলিক গুণের প্রয়োজন মনে করা হতো: বাগ্মীতা, তীরন্দাজি ও অশ্ব-চালনায় দক্ষতা।

বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যেমন বেদুইন উপজাতিরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কবিতা এবং লোকগাথার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কবিতা-প্রিয়তাই ছিল বেদুইনের একমাত্র সাংস্কৃতিক সম্পদ।

কবিতা

আরবদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ ছিল কবিতা। এটি তাদের গৌরবগাথা, বীরত্ব, প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনি তুলে ধরত।

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগের কবিত্বময় প্রকাশ ভঙ্গিতে আরবরা এমন দক্ষতা অর্জন করেছিল যে, কবিদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে সময় প্রখ্যাত কবিরা যেমন রাজনৈতিক অভিযানে তুখোর বক্তা হিসেবে প্রতিপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করে কলহের সূত্রপাত করতে পারতো, তেমনি আরবের কবি আর কবিতা দিয়ে কোন কওমকে উত্তেজিত করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে পারতো।

ফিলিপ কে. হিট্রি বলেছেন, কবি ছিলেন মরু সমাজের প্রেস এজেন্ট ও সাংবাদিক।

“সুক উকাজ” নামে একটি বার্ষিক মেলার প্রচলন ছিল, এই সময় যেখানে কবিরা তাদের কবিতা আবৃত্তি এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। “মুআল্লাকাত” বা “সোনালি কবিতা” ছিল বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত কিছু কবিতা, যা কাবা শরিফে ঝুলিয়ে রাখা হতো।

গল্প ও বীরত্বগাথা

সেসময় কিছু ছিলো যেখানে বংশের ইতিহাস, যুদ্ধের কাহিনি এবং বীরত্বগাথা গল্প আকারে রচিত হতো।প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচারিত হতো এই কবিতাকারে।

সংগীত ও নৃত্য

সংগীত ছিল আরবদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তারা বিভিন্ন যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইতো। বিশেষ করে ঢোল, বাঁশি এবং তারযুক্ত যন্ত্র জনপ্রিয় ছিল। যুদ্ধ, উৎসব, এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে সংগীত এবং নাচ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

নৃত্য ছিল তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের একটি অংশ, বিশেষ করে নারীরা বিভিন্ন উৎসবে নৃত্যে অংশ নিত।

মজলিস বা সমাবেশ

আরবদের বিভিন্ন উৎসব ছিল যা তাদের সংস্কৃতির অংশ। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হতো। বার্ষিক তীর্থযাত্রা এবং কুরবানি উৎসব ছিল তার মধ্যে অন্যতম। সাধারণ আরবদের মধ্যে মজলিস ছিল জনপ্রিয়, যেখানে গোত্রের সদস্যরা আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং সামাজিক অনুষ্ঠান করত।

নারীর অবস্থান

সেসময় সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং নৈতিক অবক্ষয়ের ফলে নারী-সমাজ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হতো। সাধারণভাবে নারীদেরকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো, মানুষ হিসেবে নয়।

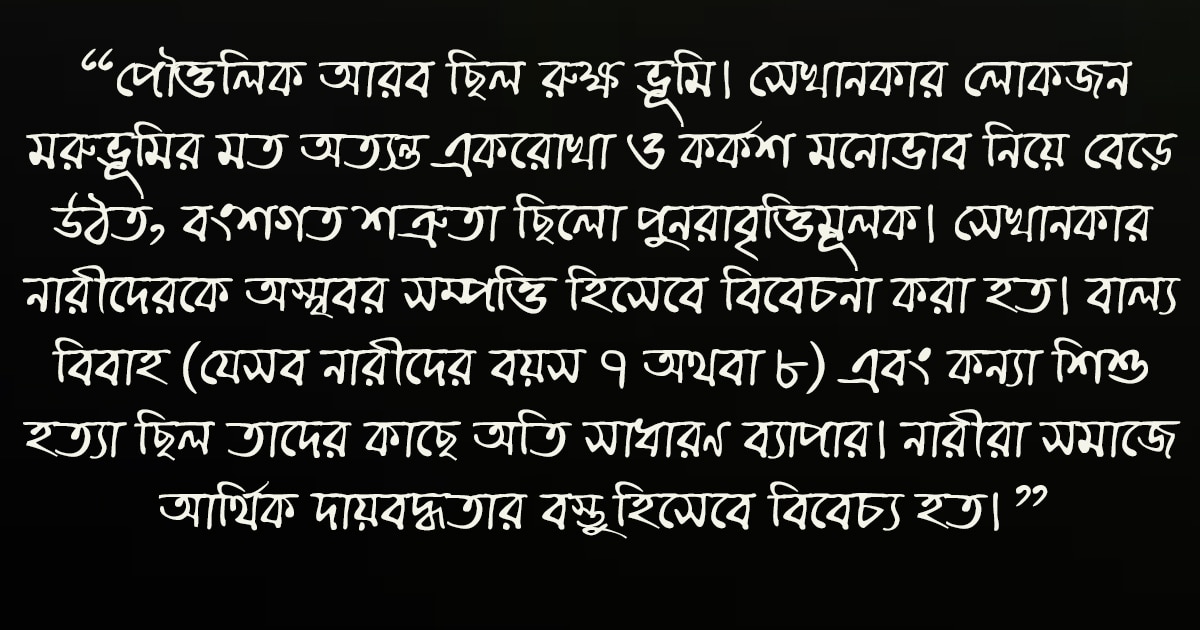

লেখক রবার্ট স্পেন্সার (Robert Spencer) ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তার “The Truth About Mumammad” বইতে লিখেছে –

“পৌত্তলিক আরব ছিল রুক্ষ ভূমি। সেখানকার লোকজন মরুভূমির মত অত্যন্ত একরোখা ও কর্কশ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠত, বংশগত শত্রুতা ছিলো পুনরাবৃত্তিমূলক। সেখানকার নারীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত। বাল্য বিবাহ (যেসব নারীদের বয়স ৭ অথবা ৮) এবং কন্যা শিশু হত্যা ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। নারীরা সমাজে আর্থিক দায়বদ্ধতার বস্তু হিসেবে বিবেচ্য হত”।

যদিও কিছু ক্ষেত্রে নারীদের সম্মান বা ভূমিকা ছিল, বিশেষ করে উচ্চ বংশীয় কিছু নারী ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল। তবে এমন নারীর সংখ্যা ছিল একেবারেই হাতে গোনা।

সামগ্রিকভাবে তাদের জীবন ছিল খুবই কঠোর ও অসম্মানজনক। প্রতিনিয়ত তাদের কুসংস্কারের শিকার হতে হয়েছে।

অধিকারহীনতা

নারীদের কোনো ব্যক্তিগত বা আইনি অধিকার ছিল না। তারা পিতার, স্বামীর, বা পুত্রের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হতো। আরবের অনেক জায়গায়ই নারীদের কোনো সম্পত্তির অধিকার ছিল না। পিতার বা স্বামীর মৃত্যুর পরও তারা উত্তরাধিকার পেত না।

নারীদের ধর্মীয় অধিকারটুকুও তেমন ছিল না। কোনো ক্ষেত্রে তারা উপাসনালয়ে যেতে পারত না এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করতে পারত না। এটিও বলা হয় যে, পোষা ছাগল কিংবা ভেড়ার তুলনায় তাদেরকে আলাদা করে দেখা হত না।

মেয়েশিশু হত্যা

অনেক আরব গোত্র মেয়েশিশুকে লজ্জার বোঝা মনে করতো এবং অনেক সময়ই শিশুদের জীবন্ত কবর দিয়ে দিত।

কুরআনে এই বর্বর প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে-

“এবং যখন জীবন্ত সমাধিস্থ বালিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন অপরাধে সেই তাকে হত্যা করা হয়েছিল?” (সূরা তাকভীর, ৮-৯)।

বিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবার অবস্থা

সে সময় বিবাহকে চুক্তি হিসেবে দেখা হতো এবং অধিকাংশ সময় এটি পুরুষের সুবিধার জন্য করা হতো। পুরুষরা অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু নারীদের ইচ্ছা বা মতামত বিবেচনা করা হতো না। এমনকি নারীদের সম্মতি প্রয়োজন হতো না। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ইচ্ছাধীন ছিল। অবশ্য কোন কোন গোত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আবার, রক্ষণশীল আরব সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর দ্বারা নিজ গোত্রের নারীদের বন্দী করাকে অপমানজনক বলে মনে করা হতো। আরবে নিজ গোষ্ঠীর নারীদের সাথে বিয়ে ছাড়াও বহিরাগতের সাথে বিয়ে করারও নিয়ম ছিল। যদিও দক্ষিণ আরবের (ইয়েমেন) উত্তর-পূর্বে মাতিরা শহরে একজন বহিরাগতের সাথে নিজ গোত্রের নারীদের বিয়ে দেয়ার জন্য গোত্রের অনুমতির প্রয়োজন পড়ত। তবে, আরবের কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত বংশের নারীদের মর্যাদা অনেক বেশি ছিল। তাদের কেউ কেউ ব্যবসা সাথেও যুক্ত ছিল।

বিধবা নারীরা সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করতে হতো। তাদের অধিকাংশ সময় পুনরায় বিবাহের সুযোগ হতো না।

ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য

ইসলাম-পূর্ববর্তী নারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হতো। দাসী হিসেবে তাদের বিক্রি করা হতো। দাসীরা প্রায়ই মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথাও উঠে এসেছে ইতিহাসে। আরো এসেছে তাদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য করার কথা। তাদের জীবনযাপনই ছিল যেন পুরুষের সেবার জন্য।

আরব একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত।ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব সমাজ বিচ্ছিন্ন ও নৈতিক বিশৃঙ্খলার সাক্ষী হলেও, এই সময়ে শক্তিশালী ভাষাগত সাংস্কৃতির বাহক। এই সময়ের যেমন সামাজিক অবক্ষয়ের নেতিবাচক চিত্র ইতিহাসে ফুটে উঠেছে তেমনি আরবি ভাষার সৌখিনতা ও সৌন্দর্যের কথাও বারবার এসেছে।

রেফারেন্স

- বই: আরব জাতির ইতিহাস। ফিলিপ কে। হিটরি

- The Age of Jahiliya: What Did Arabia Look Like Before Islam?

- Culture and Religion in Pre-Islamic Arabia | World Civilization

- “In this primitive and object state, which will deserve the name of society, this human brute, without arts and laws, almost without sense and language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation”.

- {Badruddoza, Muhammad(sm): His Teachings and Contribution, p.39.; (Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009)}

- “Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the people had grown to be as harsh and unyielding as their desert land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as young as seven or eight) and female infanticide were common, as women were regarded as a financial liability”.

- Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p.34; (An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006).