পরীক্ষা ব্যবস্থার শিকড় চীনে, যেখানে এটি ছিল অভিজাতদের বিরুদ্ধে এক নীরব বিপ্লব। একটি প্রাচীন রাজনৈতিক কৌশল সময়ের সাথে সাথে হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের প্রধান মাপকাঠি।

পরীক্ষা! এই একটা শব্দ শুনলেই আমাদের বুকের ভেতরটা কেমন যেন ধুকপুক করে ওঠে। মনে পড়ে যায় সেই পিনপতন নীরব পরীক্ষার হল, দেয়ালে টিকটিক করতে থাকা ঘড়ি, আর খাতার ওপর ঝুঁকে থাকা অজস্র উদ্বিগ্ন মুখ। ছোটবেলার ফাইনাল পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি যুদ্ধ, কিংবা ভালো একটি চাকরির ইন্টারভিউ জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এই পরীক্ষা নামক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। এটি এখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবনের এতটাই অবিচ্ছেদ্য অংশ যে, আমরা হয়তো ধরেই নিয়েছি যুগ যুগ ধরে এর অস্তিত্ব বিরাজমান। কিন্তু আসলেই কি তাই?

কখনও কি ভেবে দেখেছি, এই পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্ম কবে? কে বা কারা প্রথম এই পদ্ধতির কথা ভেবেছিল?

চলুন, আজ আমরা সেই ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখি, যেখানে লুকিয়ে আছে পরীক্ষার জন্ম ও বিবর্তনের এক আশ্চর্য কাহিনি।

পরীক্ষার জন্মস্থল প্রাচীন চীন

ধারণা করা হয়, প্রাচীন চীন দেশেই প্রথম পরীক্ষা পদ্ধতির আবিষ্কার হয় প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। পৃথিবীর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক এবং দেশব্যাপী পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সেখানেই, যা ইম্পেরিয়াল এক্সামিনেশন (Imperial Examination) বা ‘সাম্রাজ্যিক পরীক্ষা’ নামে পরিচিত।

সেই সময়টা ছিল সুই রাজবংশের (Sui Dynasty, ৫৮১-৬১৮ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকাল। এর আগ পর্যন্ত চীনে সরকারি বড় বড় পদে নিয়োগ পেতেন মূলত অভিজাত পরিবারের সন্তানেরা। জন্মসূত্রেই তাদের ক্ষমতা ও পদ নিশ্চিত ছিল। এই বংশানুক্রমিক অভিজাতরা প্রায়শই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতেন এবং সম্রাটের জন্যও হুমকি হয়ে উঠতেন। সাধারণ বা দরিদ্র পরিবারে জন্মানো কোনো মেধাবী তরুণের পক্ষে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে পৌঁছানো ছিল এককথায় অসম্ভব।

সুই সম্রাটরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। তারা চাইলেন অভিজাতদের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রীয় পদে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে, যারা যোগ্য, জ্ঞানী এবং সরাসরি সম্রাটের প্রতি অনুগত। কিন্তু এই যোগ্যতা মাপার উপায় কী? এখান থেকেই জন্ম হলো এক যুগান্তকারী ধারণার—মেধার ভিত্তিতে বাছাই, আর সেই মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম হবে একটি দেশব্যাপী পরীক্ষা।

এই ব্যবস্থাটি পরবর্তীতে তাং (Tang) এবং সং (Song) রাজবংশের সময় আরও বিকশিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই পরীক্ষার প্রক্রিয়া ছিল অবিশ্বাস্যরকম কঠিন।

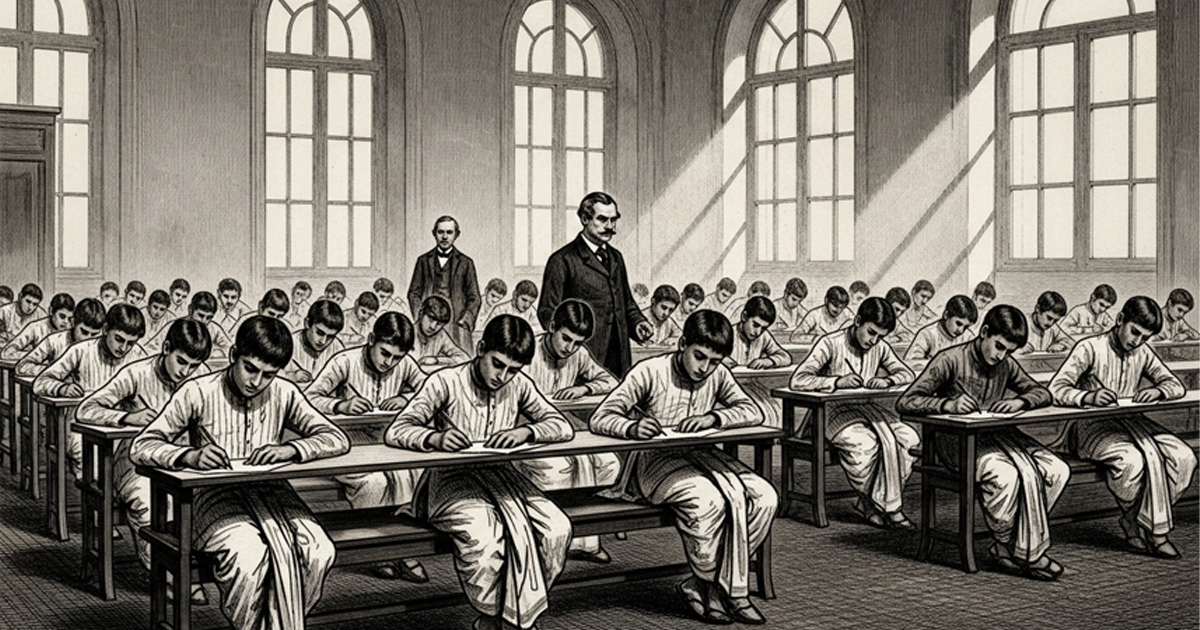

পরীক্ষা আবিষ্কারের একেবারে সূচনাকালে প্রার্থীদেরকে প্রদেশের রাজধানী বা সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এসে পরীক্ষা দিতে হতো। তাদের জন্য থাকত সারি সারি ছোট ছোট কুঠুরি, যা ‘পরীক্ষা সেল’ নামে পরিচিত ছিল। এই সেলের মধ্যে একটি বা দুটি কাঠের বোর্ড ছাড়া আর কিছুই থাকত না—একটি লেখার জন্য, অন্যটি বসার জন্য। প্রার্থীদের তিন দিন এবং দুই রাত পর্যন্ত এই কুঠুরিতে একাকী কাটাতে হতো, নিজেদের আনা খাবার খেয়ে। প্রহরীরা কড়া নজর রাখত, যাতে কোনো ধরনের নকল বা অসাধু উপায় অবলম্বনের সুযোগ না থাকে।

পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল আরও কঠিন। প্রার্থীদের কনফুসিয়াসের “চারটি বই এবং পাঁচটি ক্লাসিক” প্রায় মুখস্থ করে ফেলতে হতো। এভাবে তাদের শুধু জ্ঞানই যাচাই করা হতো না, বরং তাদের হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি কতটা সুন্দর, এবং তারা কতটা চমৎকার ও শৈল্পিক ভাষায় প্রবন্ধ বা কবিতা রচনা করতে পারে, তার ওপরও নম্বর থাকত। পাসের হার ছিল অত্যন্ত কম, কখনও কখনও ১ শতাংশেরও নিচে। বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েও হাজার হাজার প্রার্থী ব্যর্থ হতেন। কিন্তু যারা পাশ করতেন, তারা রাতারাতি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যেতেন।

এই ভালো ফলাফলের উপহার হিসেবে তারা পেত এক স্বপ্নের জীবন যেখানে সম্মান, সম্পদ বা ক্ষমতা, কোনটারই কমতি ছিল না। এ কারণে এই পরীক্ষাপদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য সামাজিক মর্যাদা বদলের একমাত্র সিঁড়ি হিসেবে বিবেচনা করা হত।

কেন শুরু হয়েছিল পরীক্ষা পদ্ধতি?

পরীক্ষার জন্ম কেবল শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে হয়নি, এর পেছনে ছিল গভীর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক কারণ। এটি ছিল মূলত অভিজাততন্ত্রের শক্ত দেয়ালে প্রথম আঘাত।

পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল জন্মপরিচয়ের চেয়ে মেধাকে গুরুত্ব দেওয়া। কনফুসীয় দর্শন অনুযায়ী, একজন শাসকের প্রধান গুণ হওয়া উচিত তার নৈতিকতা ও জ্ঞান, তার বংশপরিচয় নয়। পরীক্ষা ছিল সেই নৈতিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার একটি প্রাতিষ্ঠানিক উপায়। এটি এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, যেখানে একজন কৃষকের ছেলেও তার জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার জোরে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারতেন।

অন্যদিকে, সম্রাটরা বুঝতে পেরেছিলেন, বংশানুক্রমিক অভিজাতরা প্রায়ই নিজেদের স্বার্থে কাজ করে এবং সম্রাটের ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা (যাদেরকে ‘ম্যান্ডারিন’ বলা হতো) সরাসরি সম্রাটের প্রতি অনুগত থাকতেন, কারণ তাদের পদ ও ক্ষমতা সম্রাটের দেওয়া ব্যবস্থার ওপরই নির্ভরশীল ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই পরীক্ষাপদ্ধতি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনকে মজবুত করে আমলাতন্ত্রকে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণে আনবে এবং বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

এছাড়া পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করার আরেকটি দিক ছিল সাংস্কৃতিক একতা নিশ্চিত করা। কারণ, চীন একটি বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় দেশ। পরীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম (কনফুসিয়াসের ক্লাসিক) বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরি করা হয়েছিল যা তাদের শাসনব্যবস্থাকে আরও পাকাপোক্ত করতে সাহায্য করবে।

ইউরোপে পরীক্ষার আগমন ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাব

চীনের এই পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ১৩০০ বছর অর্থাৎ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এই ধারণাটি প্রাচ্যের গণ্ডি পেরিয়ে পশ্চিমে পৌঁছায় আরও অনেক পরে। ১৭শ এবং ১৮শ শতকে জেসুইট মিশনারি এবং পরিব্রাজকদের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা চীনের এই অনন্য মেধা-বাছাই ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। ভলতেয়ারের মতো দার্শনিকরা এই ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন যে, এটি ইউরোপের বংশানুক্রমিক এবং স্বজনপ্রীতির (Nepotism) সংস্কৃতির চেয়ে অনেক উন্নত।

তবে ইউরোপে এর ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয় ১৯শ শতকে, যার পেছনে ছিল দুটি বড় প্রভাবক—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং শিল্প বিপ্লব।

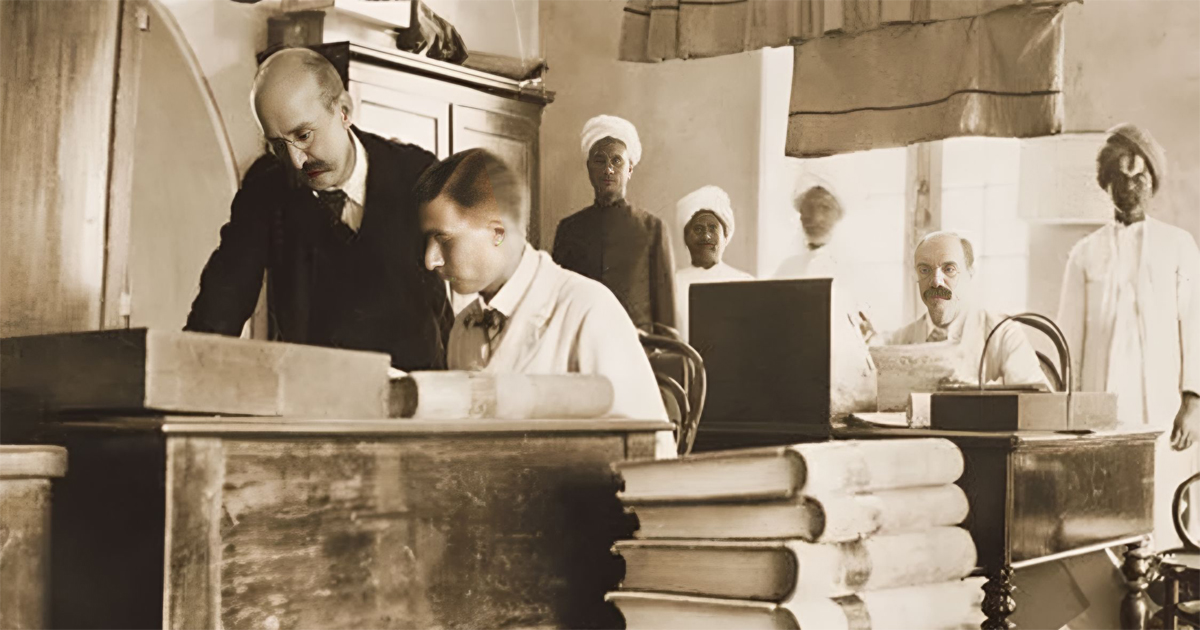

ব্রিটিশরা যখন ভারতে এবং তাদের অন্যান্য উপনিবেশগুলোতে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করছিল, তখন তাদের বিপুল সংখ্যক দক্ষ শাসকের প্রয়োজন পড়ে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ সরকার চীনের এই মডেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সিভিল সার্ভিস (Civil Service) নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করে। ব্রিটিশ কূটনীতিক এবং কর্মকর্তারা দেখেছিলেন, চীনে কীভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে একটি দক্ষ আমলাতন্ত্র তৈরি করা হয়েছে, যা ছিল দুর্নীতিমুক্ত এবং বেশ কার্যকর। ভারতে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS) পরীক্ষা ছিল এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এর উদ্দেশ্য ছিল একই—সেরা এবং অনুগত শাসকদের খুঁজে বের করা।

একই সময়ে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের কাঠামো দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। কলকারখানা, নতুন নতুন পেশা এবং জটিল অর্থনীতির জন্য আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়। কে কোন কাজের জন্য যোগ্য, তা নির্ধারণ করার জন্য একটি মানদণ্ড দরকার ছিল। একজন ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের যেমন প্রয়োজন ছিল নিয়ম মেনে চলা দক্ষ শ্রমিকের, তেমনি রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার। পরীক্ষা হয়ে উঠল এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে যাচাই-বাছাই, গ্রেডিং এবং যোগ্য বিবেচনা করার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার।

পরীক্ষা যেভাবে হয়ে উঠলো বাধ্যতামূলক

১৯শ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতকের শুরুতে বিশ্বজুড়ে গণশিক্ষা (Mass Education) বা ‘সবার জন্য শিক্ষা’ ব্যবস্থা চালু হতে শুরু করে। এর আগে শিক্ষা ছিল মূলত অভিজাত এবং ধনী শ্রেণির জন্য সীমাবদ্ধ। যখন লাখ লাখ শিশু স্কুলে আসতে শুরু করল, তখন কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে চলে এলো:

* এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর কে কতটুকু শিখছে, তা পরিমাপ করা হবে কীভাবে?

* কাকে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ করা হবে?

* কাকে কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে?

* কর্মসংস্থানের জন্য কাকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে?

এই সব প্রশ্নের সবচেয়ে সহজ, নির্ভেজাল এবং দৃশ্যত নিরপেক্ষ সমাধান ছিল পরীক্ষা। এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড বা মান তৈরি করে দিয়েছিল, যার মাধ্যমে সবাইকে একই মাপকাঠিতে ফেলে যাচাই করা সম্ভব। একটি ক্লাসে ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষার চেয়ে সহজ উপায় আর কী হতে পারে?

এভাবেই স্কুল-কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা, সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং বিভিন্ন স্তরের মূল্যায়ন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ডিএনএ-তে মিশে যায়। এটি বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে কারণ এটি গণশিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সামাজিক বাছাই” (Social Sorting) প্রক্রিয়া কার্যকর করার সবচেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই স্কুলগুলো সিদ্ধান্ত নিত, কে ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে আর কে কারিগরি শিক্ষা বা অন্য পেশায় যাবে।

উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন

ব্রিটিশদের হাত ধরেই পরীক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে গেঁথে যায়। ১৮৩৫ সালে লর্ড ম্যাকলের বিখ্যাত “মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন”-এর পর থেকে ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। এর মূল লক্ষ্য ছিল এমন একদল ভারতীয় তৈরি করা, যারা “রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নৈতিকতা এবং বুদ্ধিতে ইংরেজ” হবে এবং ব্রিটিশ প্রশাসনকে চালাতে সাহায্য করবে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য চালু করা হয় মেট্রিকুলেশন (আজকের মাধ্যমিকের সমতুল্য), ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রি পর্যায়ের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলো পাশ করতে পারা মানেই ছিল একটি ভালো সরকারি চাকরি এবং সামাজিক মর্যাদার নিশ্চয়তা। এই “চাকরি-কেন্দ্রিক” মানসিকতার কারণে পরীক্ষার সার্টিফিকেট অর্জন করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, প্রকৃত জ্ঞানার্জনের চেয়ে। এই ঔপনিবেশিক কাঠামোই পরবর্তীকালে পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। আজও আমাদের সমাজে ভালো ছাত্র মানেই হলো যে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পায়, এবং সাফল্য মানেই একটি ভালো সার্টিফিকেট অর্জন করে চাকরি করা—এই ধারণাটি সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই ছোটবেলা থেকে শিশুদের শেখানো হয়, ‘’লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।’

আধুনিক যুগে পরীক্ষার ভূমিকা: ভালো-মন্দ ও ভবিষ্যৎ

আজকের পৃথিবীতে পরীক্ষার ভূমিকা নিয়ে চলছে ব্যাপক বিতর্ক। এর প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে, তেমনি আছে মারাত্মক কিছু নেতিবাচক দিকও।

পরীক্ষার ইতিবাচক দিক

- পরীক্ষাপদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করতে এবং পড়াশোনায় মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে।

- পড়াশোনার একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স মূল্যায়নের একটি নিরপেক্ষ ফলাফল দেয়।

- বৃহৎ পরিসরে যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করার জন্য এটি এখনও একটি কার্যকর পদ্ধতি।

পরীক্ষার নেতিবাচক দিক

- মুখস্থবিদ্যার দৌরাত্ম্য: পরীক্ষা প্রায়শই মুখস্থবিদ্যার ওপর জোর দেয় এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

- প্রচণ্ড মানসিক চাপ: শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার ফল নিয়ে যে প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি হয়, তা অনেক সময় তাদের মধ্যে বিষণ্ণতা, উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

- কোচিং বাণিজ্য:পরীক্ষা-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা এক বিশাল কোচিং বাণিজ্যের জন্ম দিয়েছে, যা শিক্ষাকে একটি পণ্যে পরিণত করেছে এবং ধনী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

- অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন: পরীক্ষার নম্বর কখনোই একজন শিক্ষার্থীর আসল মেধা, প্রতিভা বা সম্ভাবনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে পারে না।

ভবিষ্যৎ কী?

বিশ্বের অনেক দেশই এখন পরীক্ষার প্রথাগত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এর পরিবর্তে ক্রমাগত মূল্যায়ন (Continuous Assessment), পোর্টফোলিও তৈরি, প্রজেক্ট-ভিত্তিক কাজ, অ্যাসাইনমেন্ট, এবং ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। ফিনল্যান্ডের মতো দেশগুলো, যারা শিক্ষায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়, তাদের মডেলে প্রথাগত পরীক্ষার চাপ অনেক কম। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে হয়তো এমন নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি আসবে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতাকে আরও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করতে পারবে।

পরীক্ষার কাহিনি প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো যা শুরু হয়েছিল চীনের এক সম্রাটের হাত ধরে অভিজাততন্ত্রকে ভাঙার উদ্দেশ্যে, বিকশিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনে, এবং বাধ্যতামূলক হয়েছিল গণশিক্ষার প্রসারের ফলে। এটি নিঃসন্দেহে মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রভাবশালী সামাজিক প্রযুক্তিগুলোর একটি।

তবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের বুঝতে হবে যে, পরীক্ষা নামক এই হাতিয়ারটি নিজেই লক্ষ্য নয়, এটি লক্ষ্য পূরণের একটি উপায় মাত্র। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যদি হয় জ্ঞানার্জন, সৃজনশীলতা, মানবিকতা এবং জীবনযাপনের দক্ষতা অর্জন, তবে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে এই প্রাচীন পরীক্ষা ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্য পূরণে আজকের দিনে কতটা সহায়ক? নাকি এর সংস্কার করে নতুন কোনো পথের সন্ধান করা প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের happier, healthier এবং আরও জ্ঞানী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে? এই প্রশ্নটিই আজ বিশ্বের শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং আমাদের সকলের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

তথ্যসূত্র –

- https://www.brookings.edu/articles/why-understanding-the-historical-purposes-of-modern-schooling-matters-today/

- https://www.smithsonianmag.com/innovation/why-are-finlands-schools-successful-49859555/

- https://www.britannica.com/topic/Chinese-civil-service

- https://www.worldhistory.org/article/1335/the-civil-service-examinations-of-imperial-china/

- https://archive.roar.media/bangla/main/history/the-inventor-of-taking-exam-is-know-to-be-a-villain-to-the-students

- https://iitihas.com/examination-history/