‘চম্পকনগরীর বিজয়ী রাজপুত্র বিজয়গিরীর বংশধর বর্তমানের চাকমা সম্প্রদায়’

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির পীঠস্থান। পাহাড়, ঝর্ণা এবং সবুজ অরণ্য মিলিয়ে যেন প্রকৃতির বিস্ময়কর লীলাক্ষেত্র। দেশের মোট আদিবাসীর বেশিরভাগের বসবাস এখানে। সাধারণভাবে নিজেদের জুম্ম জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ তাদের। ভিন্ন ভাষাভাষী সেই সব আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ অবস্থান করে আছে চাকমারা। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে সবচেয়ে বেশি এবং কক্সবাজারে টেকনাফের অন্তত ১১টি স্থানে চাকমাদের অবস্থান।

বাংলা কিংবা ইংরেজিতে চাকমা বলা হলেও মূলত তা ‘চাঙমা’ শব্দের রূপান্তরিত উচ্চারণ। নিজেদের তারা ভিন্ন উচ্চারণে চাঙমা বলেই পরিচয় দেয়। অন্যান্য আদিবাসীদের দ্বারা ডাকা নামেও আছে ভিন্নতা। কখনো সাক, কখনো আচাক, আইএং, তাকাম কিংবা দৈননাকের মতো আরো নানা নামে যা বোঝায়, তা মূলত চাকমা আদিবাসীদেরই নির্দেশ করে।

চলুন পাঠক এই প্রবন্ধে দেখার চেষ্টা করি বাংলাদেশে বসবাসরত চাকমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও নিজস্ব সংস্কৃতি।

চাকমা জাতির গল্প

চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয়

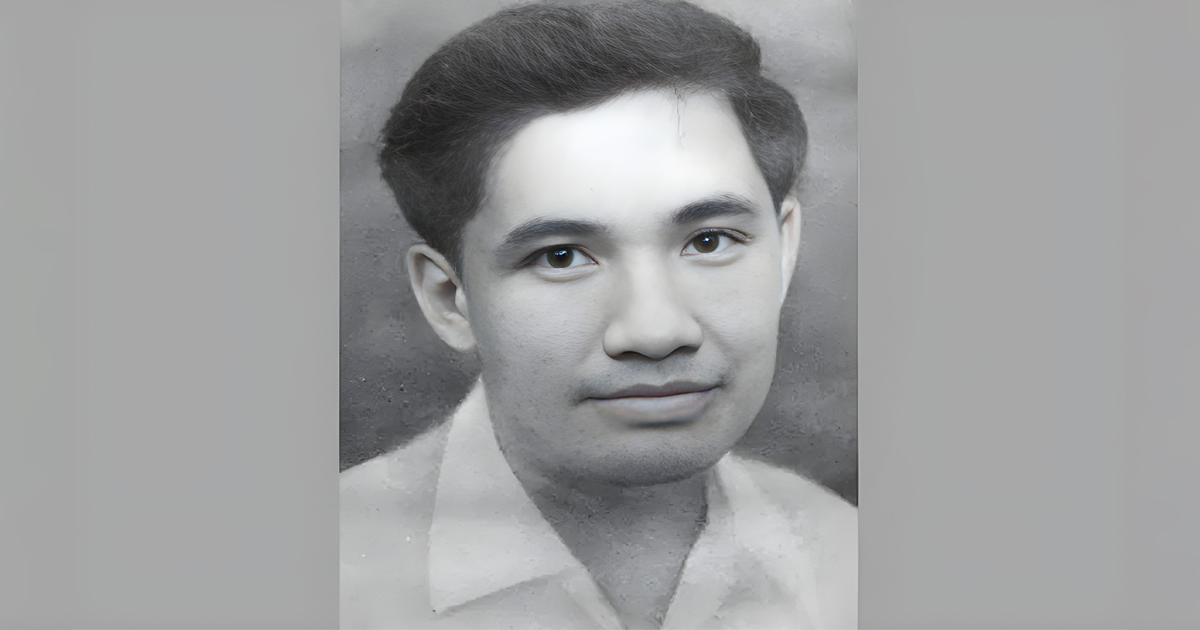

চম্পকনগরের রাজা সাধেংগিরির দুই পুত্র বিজয়গিরি ও সমরগিরি। দুর্দান্ত এক অভিযানে বিজয়গিরি চট্টগ্রাম ও আরাকান বিজয় করলেন; আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলেন দুঃসংবাদ। পিতার মৃত্যু হয়েছে আর মসনদ দখল করেছে ছোট ভাই সমরগিরি।

মর্মাহত রাজপুত্র আর প্রাসাদে না ফিরে অনুগত সৈন্যদের নিয়ে থেকে যান এখানেই। সেখান থেকে সাপ্রেইকুল নামক স্থানে গিয়ে স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে থিতু হবার অনুমতি প্রদান করেন সৈন্যদের। কালের ব্যবধানে চম্পকনগরের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। চাকমা ধারণা মতে, তারা সেই থেকে যাওয়া বিজয়ী সৈন্যদের বংশধর।

কিংবদন্তি অনুসারে বিজয়গিরির সাথে তারা এই অঞ্চলে আসে। চাকমাদের শাক্যবংশীয় মনে করতো কেউ কেউ। খুব সম্ভবত এ কারণেই সাক বা থেগ নামে অভিহিত করা হতো তাদের। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর আগেই শাক্যরা ভারতে কোনঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। কালের বিবর্তনে চলে যেতে থাকে বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া এবং মালয়ে। তাদেরই একটা অংশ ছড়িয়ে পড়ে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে।

কক্সবাজার দখল থেকে চাকমা-মোগল সম্পর্ক

কিংবদন্তি ঘেঁটে মনে হয়, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে কোথাও ছিল চম্পকনগর। আর রামুর দুই মাইল দূরে বাকখালী নদীর তীরে আছে চাকমাকূল নামক স্থান। এই চাকমাকূলই কিংবদন্তি নায়ক বিজয়গিরির সাপ্রেইকুল। যদি সেটাই সত্য হয়; তবে বিজয়গিরি তার বাহিনী নিয়ে কক্সবাজারের রামু পর্যন্ত দখল করেছিলেন।

বিজয়গিরির শাসনকাল ৬১৫ থেকে ৬৪৫ সাল। তাকেই যদি প্রথম রাজা ধরা হয়; তবে ৩২/৩৩ তম রাজা ছিলেন অরুণযুগ (ইয়াংজ)। তার শাসনকাল ১৩১৬ থেকে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে কখনো চাকোমাস, আবার, কখনো চাডমা নামে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের কথা। তবে চাকমাদের উপর আরাকানিদের প্রভাব ছিল তীব্র। সেই প্রভাব কমে আসে রাজা থুধম্মা (১৬৫২-১৬৮৪) এর মৃত্যুর পর থেকে।

১৭১৩ সালে রাজা জল্লীল খান, চাকমা শাসনে নতুন স্রোত আনলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে সহজলভ্য করার জন্য তিনি উপহার ও পত্র প্রেরণ করেন মোগলদের কাছে। মোগল আর চাকমা এভাবেই পরস্পরের কাছে এসেছিল। কিন্তু কথায় আছে, বাঘে-মহিষে বন্ধুত্ব হয় না। মোগলদের আধিপত্যকামীতার জন্য সম্পর্ক বেশিদূর এগিয়ে আসতে পারেনি। তবে ব্রিটিশ শাসনের আগপর্যন্ত চাকমা তথা জুম্ম রাজন্যবর্গ ছিল কার্যত স্বাধীন ও সার্বভৌম।

চাকমা জাতি ও বৃটিশ ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ নীতি

পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৭৭ সালে ইংরেজরা প্রথম নজর দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে। বৃটিশ সরকার একের পর এক অভিযান চালায় চাকমা জাতির ওপর। একের পর এক সংঘর্ষ হয় ১৭৮৩, ১৭৮৪ এবং ১৭৮৫ সালে। ইতিহাসে ‘তুলা যুদ্ধ’ নামে পরিচিত এসব সংঘর্ষে চাকমা সেনাপতি রুনু খানের কাছে বারবার ব্যর্থ হয় ইংরেজরা।

কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী সকল জায়গাতেই থাকে। ১৭৮৭ সালে কয়েকজন অভিজাত ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে দুর্বল হয়ে চাকমা রাজা ইংরেজদের সাথে সমঝোতামূলক চুক্তিতে আসতে বাধ্য হন। সেদিন থেকেই প্রত্যাশার আকাশে জমতে শুরু করলো মেঘ। ১৭৯১ সালে কার্পাসের বদলে টাকায় কর নেয়া শুরু করে ব্রিটিশরা।

‘ডিভাইড এন্ড রুল’- ব্রিটিশদের এই কুখ্যাত নীতির প্রভাব চাকমাদের উপরও পড়ে। ১৮৭১ সালে বোমাং সার্কেল এবং ১৮৮৪ সালে মং সার্কেল গঠন করার পেছনে ছিল চাকমা রাজ্যকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে ফেলার অজুহাত। দেশভাগের সময় অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে ভারতে যুক্ত হবার দাবি উঠলেও, তাদের যুক্ত করা হয় পাকিস্তানের সাথে।

চাকমা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিজীবন ও আচার

পিতৃতান্ত্রিক চাকমা সমাজ

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও পুরুষদের প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পরে মেয়েরা স্বামীর পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হয়। একসময় যৌথ পরিবার দৃশ্যমান থাকলেও বর্তমানে একক পরিবার প্রাধান্য লাভ করেছে। পিতা-মাতা জীবনের শেষ দিকটা অতিবাহিত করে পুত্রের ঘরেই।

চাকমাদের সন্তান জন্মদানের আচার

সাধারণত স্বামীর ঘরেই সন্তান জন্ম নেয় চাকমাদের। তা সম্ভব না হলে নির্মাণ করে দিতে হয় পৃথক ঘর। আগে ‘ওঝারাই’ বা বিশেষ ধাত্রী থাকলেও বর্তমানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আধুনিক পদ্ধতি নেয়া হয়। সন্তান জন্মের সাথে সাথে মুখে মধু দেয়া হয় জীবন মধুময় হয়ে উঠার প্রত্যাশায়।

নবজাতকের নাভী ছেড়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আয়োজন করা হয় ‘কোজোই পানি লনা’ নামে বিশেষ অনুষ্ঠান। ওঝা ডেকে ‘ঘিলে-কোজোই-পানি’ বা বিশুদ্ধ পানি দিয়ে শিশুর চুল ধুয়ে পবিত্র করা হয়। সামান্য খানাপিনা এবং সেই সাথে নেয়া হয় ওঝাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা। শিশুর মাথা মুড়িয়ে দেয়াকে তাদের ভাষায় বলে ‘বিষচুল মুরানা’।

চাকমা সম্প্রদায়ের বিবাহ প্রথা

বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত চাকমা পরিবারে এক স্বামী এক স্ত্রীই দেখা যায়। অভিজাতদের মধ্যে সীমিত সংখ্যায় একাধিক স্ত্রীর পরিবার আছে; সেই সাথে আছে বিধবা বিবাহের প্রথা। মামাতো, খালাতো কিংবা অনাত্মীয় কাউকে বিয়ে করা গেলেও কাকাতো বা জেঠাতো বোনকে বিয়ে করা যায় না চাকমা বিধি মতে।

মজার বিষয় হলো চাকমাদের বিবাহ প্রথা অনেকটা বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো। হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ রীতিতেও কাকাতো বা জেঠাতো ভাই বা বোনকে বিয়ে করা রীতি নেই। চাকমাদের বিয়ের জন্য কয়েকটি পদ্ধতি বেশ প্রচলিত। অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে আগে সুপ্রচলিত ছিল, তবে দিনকে দিন তা হ্রাস পাচ্ছে। পাত্র এবং পাত্রীর পছন্দ আর সেই সাথে অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে বিয়েটা বেশ জনপ্রিয়।

চাকমা সম্প্রদায়ের পোশাক বৈচিত্র্য

চাকমা সম্প্রদায়ের পোশাক তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। নারীদের পোশাকের প্রধান উপাদান হলো পিনন ও খাদি। পিনন কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা একটি লম্বা কাপড়, যা হাতে বোনা এবং রঙিন নকশায় সজ্জিত। এটি কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়, যা আরামদায়ক এবং নান্দনিক। খাদি হলো একটি ছোট ব্লাউজ, যা পিননের সঙ্গে মানানসই। উৎসবের সময় চাকমা নারীরা আরও জটিল নকশার পিনন-খাদি এবং হাতে তৈরি গয়না পরেন।

চাকমা পুরুষরা সাধারণত লুঙ্গি ও শার্ট পরেন। লুঙ্গি হাতে বোনা এবং একরঙা বা সরল নকশার হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানে তারা পাগড়ি ব্যবহার করে, যা মর্যাদার প্রতীক।

চাকমা নারীরা নিজেরা তাঁত বুনে এই পোশাক তৈরি করেন। তাঁদের তাঁতের কাজে প্রাকৃতিক রঙ এবং পাহাড়ি নকশা ব্যবহৃত হয়। এই পোশাক শুধু দৈনন্দিন ব্যবহার নয়, এটি চাকমাদের সংস্কৃতি ও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পোশাক তৈরির প্রক্রিয়া ও নকশা তাদের ঐতিহ্যের ধারক এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার প্রতিচ্ছবি।

চাকমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার এবং ঐতিহ্য

চাকমারা মূলত বৌদ্ধধর্মের হীনযান মতবাদ অনুসরণ করে। আঘরতারা নামে প্রাচীন এক ধর্মগ্রন্থের হদিসও পাওয়া যায়, যাতে ২৮টির মতো সূত্র আছে বলে মনে করা হয়। আগে লুরি বা বৌদ্ধভিক্ষুর মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হতো। আধুনিক সময়ে তাদের প্রভাব অনেকটাই কমে এসেছে।

বৌদ্ধ ধর্মের মতো তাদের ভেতরেও ধর্মীয় উৎসবাদি উদযাপিত হয়। কঠিন চীবর দান, বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, ওয়া ধরানা, ওয়া ভাঙানা, ব্যুহ চক্র, ফানাস বাত্তি উড়ানা, গাড়ি টানা, আহজার বাত্তি জ্বালানা, এবং মহাসংঘ দানের মতো উৎসবগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, তাদের বিশ্বাসে নানা দেবতা এবং অপদেবতার প্রভাবও বিদ্যমান।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দিকে কোনো কোনো চাকমা পরিবারে হিন্দুদের পূজার ধারণা প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে ভাতদ্যা পূজা, থানমানা পূজা, ধর্মকাম, মা লক্ষ্মীমা পূজা, শিজি পূজা প্রভৃতির প্রাধান্য একসময় ছিলো। তবে মূলধারা থেকে এদের একরকম বিলুপ্তি ঘটেছে অনেক আগেই।

সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যে বৃহত্তম বিজু উৎসব অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই বিভিন্ন নামে এই উৎসব পালন করে। বাংলা বর্ষের শেষ দু’দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ তিন দিন জুড়ে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়।

এর প্রথম দিন পরিচিত ফুলবিজু নামে। তরুণ-তরুণীরা ভোরের দিকে নানা রকমের ফুল সংগ্রহ করে আনে এবং বাড়ির আঙিনা পরিস্কার করে সাজায়। বুদ্ধের উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন এবং সন্ধ্যায় বাতি প্রজ্বলন করা হয়। দ্বিতীয় দিন মূল বিজু- জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে দরজা। দিনব্যাপী নানা আয়োজনের সাথে থাকে ঐতিহ্যবাহী হরেক খাবারের সমাহার। পবিত্র হবার প্রতীক হিসাবে তরুণ-তরুণীরা গোসল করিয়ে দেন বৃদ্ধদের। গোজ্যাপোজ্যা নামে স্বীকৃত শেষদিন পালিত হয় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে। কিয়াঙ বা আঙিনায় আমন্ত্রণ করা হয় ভিক্ষু।

ভাষা ও লোকসংস্কৃতি

কারো কারো মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীদের ভাষাগুলোর মধ্যে কেবল চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইন্দো-ইরানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বাংলা, হিন্দি, অসমীয়ার প্রভৃতি ভাষার সাথে চাকমা ভাষার মৌলিক শব্দগুলোর ধ্বনিগত, অর্থগত এবং রূপগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

তবে, অনেকেই সিনো-তিবেতিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে চাকমা ভাষাকে সনাক্ত করেন। চাকমাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তাদের ভাষায় বিদ্যমান ধ্বনিসমূহ এবং বর্ণের ব্যবহারকে তারা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। সেই সাথে পালি, সংস্কৃত, আরাকানি, বর্মী, পাংখোয়া, পর্তুগিজসহ অন্যান্য বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ এসেছে বলে জানা যায়।

চাকমা সম্প্রদায়ের পেশা

চাকমা সম্প্রদায়ের পেশা প্রধানত কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর। তাদের অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে স্বনির্ভর ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল।

চাকমাদের প্রধান পেশা জুম চাষ। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষি প্রণালী, যেখানে তারা পাহাড় কেটে ধান, আদা, হলুদ, তিল, মরিচসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে। যদিও জুম চাষ পরিবেশগত ক্ষতির কারণ হতে পারে, এটি চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

চাকমা নারীরা তাঁত বুনন কাজে দক্ষ। তারা “পিনন” এবং “খাদি” নামে পরিচিত বিশেষ পোশাক তৈরি করে, যা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক।

চাকমারা বনের কাঠ, বাঁশ, মধু, ও অন্যান্য বনজ পণ্য সংগ্রহ করেও জীবিকা নির্বাহ করে। মাছ ধরা তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পার্বত্য এলাকার জলাশয় ও নদীগুলো থেকে তারা মাছ সংগ্রহ করে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিক পেশায় প্রবেশের হার বেড়েছে। অনেক চাকমা যুবক-যুবতী সরকারি-বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা, এবং বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চাকমাদের সাথে সংঘাত

চাকমাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাত মূলত ভূমি অধিকার, সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি, ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। ব্রিটিশ আমলে “পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল” চালু হলেও পাকিস্তান শাসনামলে কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণের ফলে চাকমাদের ভূমি হারানোর ঘটনা সংঘাতের শুরুর ইঙ্গিত দেয়। স্বাধীনতার পর পাহাড়ি অঞ্চলে সমতলের বাঙালিদের পুনর্বাসন চাকমাদের ভূমি অধিকার সংকটে ফেলে।

১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS) গঠন করেন এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানান। ১৯৭৭ সালে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হলে সেনা মোতায়েন ও সংঘাত তীব্র হয়। এই পরিস্থিতি চাকমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শরণার্থী সংকট তৈরি করে।

১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও প্রতিশ্রুত অনেক বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি। ভূমি অধিকার, বাঙালি-পাহাড়ি বৈষম্য, ও সংঘাতের রেশ এখনও বিরাজমান। শান্তি চুক্তি সংঘাত কমালেও চ্যালেঞ্জ থেকে গেছে, যা চাকমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক জটিল করে তুলেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের অবস্থান নিয়ে নানা সমালোচনা থাকার পরেও তারা বাংলাদেশে সর্বদা নিজেদের স্বায়ত্বশাসনের জন্য দাবি জানান। এজন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংঘাত লেগেই থাকে বাঙালী ও চাকমাদের মধ্যে।

চাকমা সম্প্রদায় বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠী, যারা মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। তারা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে নিজেদের পরিচয় সংরক্ষণে সচেষ্ট। চাকমা ভাষা ইন্ডো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অংশ এবং তাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রধান। এই সম্প্রদায়ের জীবনধারা প্রকৃতিনির্ভর, এবং তারা কৃষি, তাঁত শিল্প এবং হস্তশিল্পে পারদর্শী।

চাকমা সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব উৎসব, যেমন বিজু, অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করে, যা তাদের ঐতিহ্যের অংশ। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিছুটা হুমকির মুখে পড়েছে। শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্ভব।

চাকমা সম্প্রদায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা জাতীয় ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে। তাদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য।

সোর্স

- https://www-parbattanews-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.parbattanews.com/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B6%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17369207335174&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.parbattanews.com%2F%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE-%25E0%25A6%2593-%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2581%25E0%25A6%2595%25E0%25A6%25BF-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BF%25E0%25A6%25A8%25E0%25A6%25A6%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%25B0-%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25B6%25E0%25A6%25B8%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25A4%2F

- https://www.parbattanews.com/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8/

- https://www.jumjournal.com/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8

- https://archive.roar.media/bangla/main/art-culture/chakma-in-bangladesh-and-their-culture